2024年最新一轮新冠疫情爆发(2022年新冠疫情)

- 2024年新冠疫情最新数据与趋势分析

1.1 2024年各月新增重症与死亡病例统计

2024年1月至11月,全国多地持续报告新增重症和死亡病例。1月新增重症134例、死亡3例;2月重症358例、死亡22例;3月重症588例、死亡26例;4月重症322例、死亡14例;5月重症157例、死亡8例;6月重症112例、死亡5例;7月重症203例、死亡2例;8月重症359例、死亡18例;9月重症159例、死亡6例。从数据来看,3月和8月是重症和死亡病例的高峰时段。

1.2 新冠疫情在2024年的整体发展趋势

2024年全年疫情呈现波动上升趋势,尤其在年初和年中出现明显反弹。尽管整体感染人数有所下降,但重症和死亡病例仍然保持一定数量,反映出病毒仍在持续传播。同时,随着冬季临近,疫情防控压力可能进一步加大。

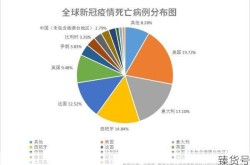

1.3 全球疫情背景下的中国形势

全球范围内,新冠疫情总体处于低位,但部分国家仍存在局部波动。中国周边地区疫情同样呈现低水平流行态势。国内目前主要流行株为XDV和JN.1变异株,两者共同流行,对防控工作提出新的挑战。国际间的信息共享和合作对于控制疫情扩散至关重要。

- 2024年新冠变异株流行情况及影响

2.1 XDV与JN.1变异株的共同流行态势

2024年,XDV和JN.1变异株成为国内主要流行的病毒株。根据最新监测数据,XDV变异株占比67.5%,JN.1变异株占比32.5%。两者在人群中同时传播,形成共同流行的格局。这种现象增加了疫情监测和防控的复杂性,也对医疗资源调配提出了更高要求。

2.2 变异株对疫情防控带来的挑战

XDV和JN.1变异株的出现,使得病毒传播力和免疫逃逸能力有所增强。尽管疫苗接种率较高,但部分人群仍可能感染并发展为重症。这导致各地发热门诊和急诊量波动上升,特别是在流感季叠加期间,医疗系统面临更大压力。防控策略需要不断调整以应对新变种的威胁。

2.3 病毒变异与疫苗、药物应对策略

面对病毒变异,疫苗研发和更新速度加快,多款针对XDV和JN.1变异株的加强针陆续推出。同时,抗病毒药物也在不断优化,以提高治疗效果。政府和科研机构持续关注病毒动态,确保疫苗和药物能够及时应对新的流行趋势,保障公众健康安全。

- 2024年新冠疫情对医疗系统的影响

3.1 医疗资源压力与重症病例激增情况

2024年,全国多地在不同月份出现重症病例数量明显上升的情况。例如,3月新增重症病例588例,而到了8月则达到359例,尽管数字有所波动,但整体趋势仍显示出医疗资源承受较大压力。特别是在流感季叠加期间,医院的急诊和重症监护室常常处于超负荷运转状态,医护人员面临极大挑战。

3.2 发热门诊与门急诊数据变化

从数据来看,发热门诊的诊疗量在2024年11月期间维持在6.3万至8.3万之间,显示出公众对疫情的关注度依然较高。同时,流感样病例中新冠检测阳性率从3.6%升至3.9%,说明疫情仍在一定程度上影响着人们的健康状况。这一变化直接推动了医院门急诊的压力增加,也反映出疫情防控形势的复杂性。

3.3 医疗系统应对措施与优化方向

面对疫情带来的冲击,各地医疗系统迅速调整策略,加强了对重症患者的收治能力,并优化了诊疗流程。部分地区还通过增加临时床位、调配医护人员等方式缓解压力。未来,医疗系统需要进一步提升应急响应能力,完善分级诊疗机制,以更好地应对可能出现的疫情反复。

- 2024年新冠疫情防控措施回顾

4.1 基于最新数据的防控政策调整

2024年,随着疫情形势的变化,各地政府根据实际数据对防控政策进行了动态调整。例如,3月新增重症病例达到588例,随后在6月和7月有所下降,但8月又回升至359例,显示出疫情存在反复波动的特征。这种变化促使相关部门在不同时间段采取了差异化的防控策略,包括加强重点人群防护、优化核酸检测频率以及强化医疗资源调配。

4.2 社会公众防护意识与行为变化

这一年里,公众对疫情的关注度持续上升,防护意识也显著增强。尤其是在流感季期间,佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等习惯成为日常生活的一部分。同时,越来越多的人开始主动关注疫情动态,通过官方渠道获取信息,避免盲目恐慌。这些行为变化在一定程度上减轻了疫情传播的风险,也为防控工作提供了良好的社会基础。

4.3 防控措施的有效性评估

从整体来看,2024年的防控措施在应对疫情方面取得了一定成效。例如,XDV与JN.1变异株的共同流行并未引发大规模暴发,这得益于前期的疫苗接种覆盖率和药物储备能力。此外,针对重症病例的及时救治和医疗系统的快速响应,也在一定程度上降低了死亡率。尽管仍面临挑战,但这些措施为后续疫情防控积累了宝贵经验。

- 2024年新冠疫情与流感等呼吸道疾病共存现状

5.1 流感样病例中新冠检测阳性率上升

2024年11月,全国发热门诊(诊室)诊疗量在6.3万至8.3万之间波动,显示出呼吸道疾病进入高发期。与此同时,流感样病例中新型冠状病毒检测阳性率从第45周的3.6%小幅上升至第48周的3.9%。这一数据变化表明,新冠与流感等呼吸道疾病正在形成叠加态势,给疫情防控带来新的压力。

5.2 多种呼吸道病原体的协同影响

2024年4月,哨点医院门急诊流感样病例中检测出的前三位病原体为新冠病毒、鼻病毒和副流感病毒;住院严重急性呼吸道感染病例中则为鼻病毒、呼吸道合胞病毒和新冠病毒。这说明多种呼吸道病原体在同一时间段内活跃,不仅增加了诊断难度,也对医疗资源提出了更高要求。尤其是在冬季来临之际,呼吸道疾病的高发可能进一步加剧疫情传播风险。

5.3 对公共卫生管理的启示

面对新冠疫情与流感等呼吸道疾病的共存现状,公共卫生管理需要更加精细化和系统化。一方面,加强多病原体监测和预警机制至关重要,另一方面,提升基层医疗机构应对能力也是关键。此外,公众健康教育和防护意识的持续强化,有助于降低交叉感染的风险,构建更稳固的健康防线。

- 2022年新冠疫情爆发原因与防控经验总结

6.1 2022年疫情爆发的背景与诱因

2022年全球疫情仍处于持续波动阶段,病毒不断变异,传播力和致病性也发生变化。国内在这一年经历了多轮局部疫情反复,尤其是在秋冬季节,由于气候因素、人员流动增加以及病毒变异等因素叠加,导致疫情出现阶段性反弹。部分地区在应对过程中面临物资调配、医疗资源紧张等现实问题,成为疫情扩散的重要诱因。

6.2 当时采取的主要防控措施

面对2022年的疫情形势,各地政府迅速响应,采取了包括动态清零、区域封控、大规模核酸检测、重点人群疫苗接种等一系列防控措施。同时,加强了对重点场所、交通节点的管理,确保疫情不扩散、不蔓延。此外,通过媒体宣传、社区动员等方式,提高了公众的防疫意识,为疫情防控提供了有力支撑。

6.3 从2022年疫情中汲取的经验教训

2022年的疫情经历让社会各界更加深刻地认识到疫情防控的复杂性和长期性。一方面,科学研判疫情趋势、精准施策至关重要;另一方面,提升基层治理能力、优化资源配置、增强社会韧性是未来防疫工作的核心方向。此外,公众的自我防护意识和健康素养也得到了显著提升,为后续疫情防控奠定了良好基础。

- 2024年疫情背景下公众健康与社会心理变化

7.1 公众对疫情的长期适应与心理调适

2024年的疫情持续影响着人们的生活节奏和心理状态。长时间的防疫措施让许多人逐渐形成了新的生活习惯,比如更注重个人卫生、减少不必要的聚集、主动接种疫苗等。与此同时,部分人群也出现了焦虑、孤独、压力增大等心理问题。面对反复出现的疫情波动,公众开始学会调整心态,接受不确定性,并在日常生活中寻找平衡点。

7.2 疫情对经济和社会活动的影响

疫情的反复给经济发展带来一定冲击,尤其是服务业、旅游业、餐饮业等领域受到较大影响。企业面临用工短缺、供应链不稳定等问题,居民消费信心有所波动。然而,随着疫情防控措施的逐步优化,社会活动逐渐恢复,线上线下融合模式成为新常态。许多行业通过创新服务方式,努力适应新形势下的发展需求。

7.3 公众健康意识提升与长期防疫观念形成

经过多年的疫情洗礼,公众的健康意识明显增强。越来越多的人开始关注自身免疫力、营养均衡和心理健康,定期体检、接种疫苗、保持良好作息成为常态。同时,长期防疫观念逐渐深入人心,人们更加理性看待疫情,不再过度恐慌,而是以科学态度应对每一次疫情波动。

- 未来新冠疫情走势预测与应对建议

8.1 2024年下半年疫情可能的发展趋势

2024年下半年的疫情数据呈现出一定的波动性,尤其是在流感季来临前后,发热门诊和门急诊的诊疗量有所上升。从3月到11月的数据来看,重症病例和死亡病例的数量虽然有所起伏,但整体保持在可控范围内。考虑到病毒变异株XDV和JN.1的共同流行,未来的传播模式可能会更加复杂,尤其在冬季呼吸道疾病高发期,叠加新冠感染的风险不容忽视。

8.2 国内外疫情联动与全球防控合作

全球新冠疫情总体处于低位,但部分国家和地区仍存在局部波动。中国周边国家的疫情形势对国内防控构成一定压力,特别是在跨境人员流动频繁的情况下。加强国际信息共享、疫苗研发合作以及防疫经验交流,成为应对未来挑战的重要手段。同时,国内也需要持续关注境外输入风险,完善监测预警机制,确保疫情不出现大规模反弹。

8.3 长期疫情防控策略与政策建议

面对疫情的长期性和不确定性,需要建立更加灵活和科学的防控体系。一方面,继续推进疫苗接种工作,特别是针对老年人和高风险人群的加强针接种;另一方面,优化医疗资源配置,提升基层医疗机构的应对能力。此外,加强公众健康教育,提高个人防护意识,形成全社会共同参与的防疫氛围,是实现常态化防控的关键。通过科技手段提升监测效率,如大数据分析和人工智能辅助诊断,也能为疫情管理提供有力支持。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!