31省份新增确诊21例:本土1例(31省区市新增确诊病例20例)

31省份新增确诊21例:本土病例1例的最新数据解读

数据来源与统计时间范围分析

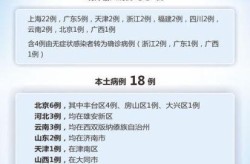

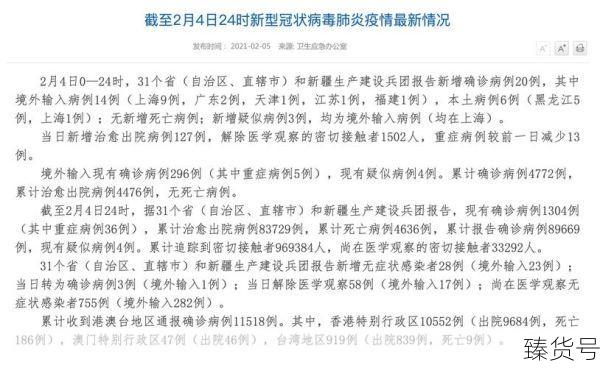

国家卫健委每日发布的疫情通报是当前最权威的数据来源,涵盖了全国31个省份及新疆生产建设兵团的疫情动态。最新数据显示,截至某日24时,全国新增确诊病例21例,其中仅1例为本土病例,其余均为境外输入。这一数据反映了当前疫情防控的总体稳定态势。本土病例与境外输入病例的分布情况

在新增的21例确诊病例中,本土病例仅为1例,说明国内疫情传播风险较低。而境外输入病例占比高达95%,显示出国际旅行和跨境人员流动仍是当前疫情防控的重点。这种分布情况表明,防控措施在防止境外疫情输入方面取得了显著成效。 (31省份新增确诊21例:本土1例(31省区市新增确诊病例20例))

(31省份新增确诊21例:本土1例(31省区市新增确诊病例20例))新增确诊病例与累计数据对比

从累计数据来看,全国确诊病例数量仍在可控范围内。尽管每日新增病例数有所波动,但整体趋势趋于平稳。这说明我国在疫情防控方面的长期努力正在发挥作用,同时也提醒我们不能掉以轻心,仍需持续关注疫情变化。31省区市新增确诊病例20例的地区分布情况

各省份新增病例的具体数据汇总

根据最新通报,全国31个省份及新疆生产建设兵团共新增确诊病例20例。其中,本土病例数量较少,仅个别省份出现零星病例。多数省份新增病例均为境外输入,显示出疫情主要来源于外部输入。这种分布情况说明,国内大部分地区疫情形势相对平稳,但部分地区仍需保持警惕。疫情高发区域的特征分析

在新增确诊病例中,部分省份因地理位置或人员流动频繁,成为疫情传播的重点区域。这些地区通常与国际航班、港口或边境口岸相连,容易成为境外输入病例的聚集地。此外,一些城市因人口密集、交通便利,也更容易出现局部疫情波动。因此,这些区域的防控措施需要更加严格和细致。地区间疫情传播趋势的比较

从各省份的数据来看,疫情传播趋势存在明显差异。部分省份新增病例持续为零,疫情防控成效显著;而另一些省份则因输入性风险较高,出现偶发病例。这种差异反映了各地在疫情防控中的执行力度和应对能力不同。加强区域间的信息共享和联防联控,有助于更有效地遏制疫情扩散。从历史数据看中国疫情防控态势

近期新增确诊病例的变化趋势

回顾近期的疫情数据,可以发现新增确诊病例呈现波动下降的趋势。以2022年11月14日为例,全国新增确诊病例为1661例,其中本土病例占多数,而境外输入病例数量相对较少。这说明国内疫情传播已得到一定控制,但依然存在局部反弹的风险。对比2021年和2020年的数据,可以看出疫情曲线在逐步趋稳,反映出防控措施的有效性。不同时间段的疫情控制效果评估

从2020年初到2022年底,中国经历了多轮疫情冲击。初期由于缺乏经验,病例增长迅速,但随着疫苗接种推进和防疫政策优化,疫情得到了有效遏制。例如,2021年10月13日,全国新增确诊仅21例,其中本土病例1例,显示出疫情已经进入可控阶段。这种变化表明,中国的疫情防控体系在不断调整和完善,逐步适应了疫情新常态。历史数据对当前防疫政策的启示

历史数据显示,疫情的防控需要结合实际情况灵活应对。比如,2021年6月15日,全国新增确诊病例21例均为境外输入,说明当时主要风险来自外部输入。这一情况促使相关部门加强了对入境人员和物品的管理。如今,虽然本土病例减少,但防控仍需保持警惕,尤其是在人员流动频繁的地区。通过借鉴过去的经验,可以更好地制定未来的防疫策略,确保社会稳定和人民健康。本土病例1例背后的风险与防控措施

本土病例出现的可能原因分析

即便只有一例本土病例,也意味着病毒在局部地区存在传播的可能。这可能是由于人员流动、聚集活动或防控措施执行不到位导致的。尤其是在一些人口密集、交通频繁的城市,病毒更容易通过无症状感染者或隐匿传播链扩散。这种风险虽然看似微小,但一旦忽视,可能引发连锁反应。当前防控体系的有效性评估

中国目前的疫情防控体系已经形成了较为完善的机制,包括核酸检测、流调追踪、隔离管控等环节。从数据来看,本土病例数量始终保持在较低水平,说明整体防控措施是有效的。不过,面对病毒不断变异和传播方式的变化,防控体系仍需持续优化,确保能够快速响应潜在风险。防控措施在基层的落实情况

防控工作的成效很大程度上取决于基层执行力度。部分地区可能存在信息传递不畅、资源分配不均等问题,影响了防疫效果。加强基层能力建设,提升社区和医疗机构的应急处理能力,是当前防疫工作的重要方向。只有让防控措施真正落地,才能有效阻断疫情传播。31省份新增确诊数据的全国影响与应对策略

对经济和社会生活的影响

新增确诊病例虽然数量不多,但对局部地区的经济活动仍会产生一定影响。比如,部分区域可能因疫情风险而临时采取管控措施,导致交通受限、企业停工或商业活动减少。这种影响在短期内可能波及消费、物流和服务业等关键领域,进而对整体经济运行带来压力。同时,公众对疫情的担忧也可能影响消费信心,增加市场不确定性。公众心理与社会舆论反应

面对新增病例,公众的情绪容易波动。尤其是当出现本土病例时,许多人会感到不安,担心疫情反弹。社交媒体上关于疫情的讨论热度上升,部分人可能会产生焦虑或恐慌情绪。这种心理状态不仅影响个人生活,也可能对社会秩序和防疫政策的执行产生间接影响。因此,及时、透明的信息发布显得尤为重要。国家层面的应对策略与政策调整

国家相关部门已经根据疫情动态调整防控措施,强化重点区域监测和预警机制。例如,加强核酸检测频次、优化流调流程、提升医疗资源调配效率等。同时,针对可能出现的输入性风险,进一步完善口岸防控体系,确保疫情不通过外部渠道扩散。这些举措有助于在保持经济活力的同时,守住疫情防控底线。未来疫情防控的展望与建议

疫情发展趋势预测

当前疫情数据表明,全国范围内的新增病例数量总体保持在较低水平,但局部地区的波动仍需警惕。随着冬季来临,呼吸道疾病高发期的到来可能对疫情防控提出更高要求。专家普遍认为,未来一段时间内,疫情将呈现区域性和阶段性特征,防控压力依然存在。因此,提前做好应对准备至关重要。应对突发疫情的预警机制建设

建立更加灵敏和高效的疫情预警系统是未来防疫工作的重点之一。通过大数据分析、人工智能监测等手段,可以更早发现潜在风险点,为决策提供科学依据。同时,加强基层医疗机构的应急响应能力,确保一旦出现异常情况,能够迅速启动预案,防止疫情扩散。推动全民免疫与长期防疫体系建设

疫苗接种仍是防控疫情的核心手段之一。未来应继续推进疫苗普及工作,尤其是针对老年人和儿童等重点人群,提高接种覆盖率。此外,构建覆盖全社会的长期防疫体系也十分关键,包括完善公共卫生基础设施、提升医疗资源储备能力以及加强健康教育宣传,让全民具备更强的自我防护意识和能力。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!