输液过敏女子不幸去世,黑救护车安全问题如何解决?

近日,一则关于输液过敏导致女子不幸去世的新闻引起了社会的广泛关注。据报道,该女子在乘坐黑救护车转院途中,因输液过敏反应而不幸去世。这一事件不仅令人痛心,也再次将黑救护车的安全问题推到了公众视野的焦点。本文将从多个角度对这一事件进行详细分析,并探讨如何解决黑救护车的安全问题。

一、事件背景分析

我们需要了解黑救护车的概念。黑救护车是指那些未经正规注册、没有合法运营资质的救护车。这些车辆往往存在设备简陋、人员资质不足、管理混乱等问题,给患者的生命安全带来极大隐患。

在本次事件中,女子在转院过程中不幸去世,暴露出黑救护车在紧急医疗救援中的严重不足。这不仅涉及到救护车的硬件设施问题,还包括医护人员的专业能力、应急处理能力等软件问题。

二、黑救护车存在的原因

黑救护车之所以存在,有多方面的原因:

1. 医疗资源分布不均:在一些地区,尤其是偏远地区,正规救护车资源匮乏,导致患者不得不选择黑救护车。

2. 经济因素:部分患者或家属出于经济考虑,选择价格相对低廉的黑救护车。

3. 监管不力:部分地区对救护车的监管不到位,导致黑救护车有机可乘。

4. 信息不对称:患者和家属对救护车的了解不足,无法准确判断救护车的合法性。

三、黑救护车的危害

黑救护车的危害是多方面的:

1. 患者安全无法保障:黑救护车往往缺乏必要的医疗设备和专业人员,无法为患者提供及时有效的救治。

2. 延误救治时机:由于黑救护车的不规范操作,可能导致患者错过最佳救治时机。

3. 法律风险:黑救护车的非法运营,一旦发生事故,患者和家属可能面临法律风险。

4. 社会影响:黑救护车的存在,不仅损害了正规救护车的形象,也影响了社会对医疗行业的信任。

四、解决黑救护车安全问题的措施

针对黑救护车的安全问题,可以从以下几个方面着手解决:

1. 加强监管:政府相关部门应加强对救护车的监管,严厉打击非法运营的黑救护车。

2. 提高医疗资源配置:政府应合理分配医疗资源,特别是在偏远地区,增加正规救护车的数量,满足患者需求。

3. 宣传教育:通过媒体、社区等多种渠道,加强对公众的宣传教育,提高公众对黑救护车危害的认识,引导患者选择正规救护车。

4. 完善法律法规:完善相关法律法规,对非法运营的黑救护车进行严厉处罚,提高违法成本。

5. 提升医疗服务质量:正规医疗机构应不断提升服务质量,包括救护车的硬件设施和医护人员的专业能力,以满足患者的需求。

6. 建立应急救援体系:建立完善的应急救援体系,包括快速反应机制、多部门联动机制等,确保在紧急情况下能够迅速有效地救治患者。

7. 强化信息公开:政府和医疗机构应加强信息公开,让患者和家属能够方便地查询救护车的合法性和服务质量,避免选择黑救护车。

五、结语

黑救护车的安全问题是一个复杂的社会问题,需要政府、医疗机构、公众等多方共同努力来解决。通过加强监管、提高医疗资源配置、宣传教育等措施,可以有效减少黑救护车的存在,保障患者的生命安全。同时,我们也应该从本次事件中吸取教训,提高对医疗安全的认识,共同营造一个安全、健康的医疗环境。

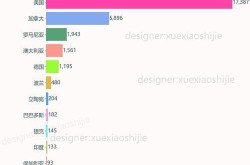

开曼群岛、所罗门群岛、马达加斯加岛、库克群岛怎么样防止无照无证经营的"黑救护车"拿病人生命赚黑心钱?

月收入15万至50万元,月行程4万公里以上,无照无证经营的“黑救护车”拿病人生命赚钱。 8月26日晚,广西南宁电视台的直播节目《向人民承诺——电视问政》曝光南宁市各医院门前停靠的“黑救护车”及其背后的利益链(8月28日《中国青年报》)。 黑救护车之所以能够拿病人生命赚钱,主要有以下几个因素:一者,病人需要救护车转运;二者,医院现有的救护车满足不了病人的需要;三者,黑救护车鱼目混珠让病人真假难辨。 有时即使患者知道是黑救护车,但在正规救护车无法保障的情况下,选择黑救护车是没有办法的办法。 花更多的冤枉钱,反而没有任何保障,对坐上黑救护车的病人来说,既无助更无奈。 假如医院能够充分满足病人的转运需求,病人又何须花大价钱冒着生命危险坐黑救护车?黑救护车的存在不只是暴露了监管查处不力的问题,也拉响了病人院后转运需求的警报。 查处黑救护车可使其不再非法从事病人院后转运工作,但病人转运的需求问题还无法得到根本解决,甚至在一定程度上更为紧张,当然,这些需求本身就是医疗救护的题中应有之义。 2013年出台的《院前医疗急救管理办法》明确规定,县级以上地方卫生计生行政部门根据区域服务人口、服务半径、地理环境、交通状况等因素,合理配置救护车,且“救护车应当符合救护车卫生行业标准,标志图案、标志灯具和警报器应当符合国家、行业标准和有关规定”。 可见,在现有的法律框架内,救护车不可能交由医疗机构以外的单位或个人来运营,而只能由卫生计生行政部门依法合理配置,卫生计生行政部门也有义务合理配置。 然而,院前医疗急救是针对患者在送达医疗机构救治前,在医疗机构外开展的以现场抢救、转运途中紧急救治以及监护为主的医疗活动,病人院后转运并不适用《院前医疗急救管理办法》。 这就带来一个需要规范的问题:病人院后转运在什么情况下才需要院方提供救护车转运服务?如果病人院后乘坐其他交通工具转运并无大碍,那就没必要挤占医院本就紧张的救护车资源,医生可就此释明;而病人的病情只能依赖救护车转运的,则医院有义务为病人提供转运服务,这是医疗机构所担负的医疗救护职责的一部分,而不能以救护车不够为由将问题交由病人自行解决。 同时也要解决医院不提供转院服务、或者救护车数量有限,无法提供转运服务的问题。 这就导致患者不得不求助外界的黑救护车。 这样就给黑救护车提供了生存的可能。 因此,在严厉打击黑救护车的同时,可以考虑对一些车辆达标,车况较好的黑救护车进行收编,组建转运团队,加强教育培训,制定相关制度,明确收费标准,实行统一管理,堵疏结合,以此来满足患者需要。 当然,也可以加强医院救护车的配备,积极购置专业的救护车,满足患者需要,通过这种方式来占领市场,形成良币驱逐劣币的治理效果。

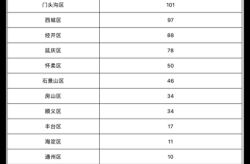

长春女子转院进京途中去世

2020年7月,32岁女子刘丽丽因风湿病复发住院求医,在吉林大学白求恩第一医院住院7天后,刘丽丽病情危急,医生建议她转院治疗。 然而,在这次长途转运途中,刘丽丽失去了生命。 11月22日,刘丽丽的母亲张凤琴告诉上游新闻记者,女儿是因为医疗机构管理混乱丢掉了年轻的生命。 她告诉记者,在家属多次告知刘丽丽有头孢类药物过敏病史的情况下,医生仍为其注射头孢吡肟。 而在注射后,刘丽丽病情加重,院方并未及时救治。 另外,院方提供的转运刘丽丽的“救护车”,并未取得医疗机构执业许可证。 在转运途中,“救护车”多次停车,且驶下高速加氧气。 最终,刘丽丽在转运途中去世。 今年8月1日,长春铁路运输法院作出一审判决,撤销长春市卫健委作出的《关于对张凤琴投诉举报内容的回复》,要求在判决生效之日起30天内重新作出回复。 一审宣判后,长春市卫健委不服,上诉至长春铁路运输中级法院。 ▲2020年8月2日,刘丽丽被注射了头孢吡肟。 图片来源/受访者供图家属称其头孢过敏仍被用药张凤琴介绍,女儿刘丽丽出生于1988年,一家人系内蒙古呼伦贝尔市人,后举家来到吉林省长春市打工并定居。 据悉,刘丽丽有多发性肌炎病史,曾先后在沈阳、北京以及长春住院治疗。 2016年7月,刘丽丽首次来到位于吉林省长春市的吉林大学白求恩第一医院就诊,挂风湿病科医生赵某的号,此次刘丽丽因腿疼住院12天,治愈后出院。 2020年7月29日,因为右腿风湿性疼痛,刘丽丽第二次来到吉大一院风湿病科就诊。 本以为与之前的求医经历一样顺利,然而这一次,32岁的刘丽丽却与家人天人永隔。 张凤琴回忆,前往医院就诊当日,因女儿腿疼走路有些吃力,自己便用轮椅推着她去看病,再次挂风湿病科医生赵某的号。 这次刘丽丽被诊断为多发性肌炎和皮肌炎,医生考虑系疾病复发,建议住院治疗。 根据医院的门诊手册显示,当年7月29日,刘丽丽就诊时“由轮椅推入,面色苍白,周身水肿,呼吸音粗,诊断为多发性肌炎和皮肌炎,考虑疾病复发,医生建议入院进行系统诊治。 ”“患者病史较长,病情反复发作,脏器损伤严重,病情较危重,考虑治疗效果欠佳,预后差,生存期短,向患者家属告知。 ”2020年8月2日,刘丽丽不知什么原因病情突然加重。 张凤琴回忆,当时女儿头疼呕吐、呼吸困难、胸闷冒汗,心率加速症状,血压已升高到160。 张凤琴告诉记者,8月2日上午,刘丽丽的主治医生邹某给她用了头孢吡肟,她怀疑这正是头孢过敏反应。 记者在该院的一份刘丽丽用药记录上看到,上面确实注明有“注射用盐酸头孢吡肟”9个字,用法为“静脉输液”,时间显示为8月2日10时46分。 张凤琴称,家属曾多次告知医生刘丽丽头孢过敏,而医生曾回复“能用”。 8月2日这次用药,医生并没有跟家属沟通,而是擅自给刘丽丽使用头孢类药物,致使刘丽丽用药后病情加重。 根据8月2日院方的一份“医患沟通记录单”显示,对于医生升级抗生素的建议,患者或家属意见为“继续使用原抗生素”,但患者或家属签字一栏为空白。 次日,医生再次为刘丽丽下了头孢吡肟药物,在家属的阻拦下最终未注射。 ▲家属称,注射头孢后,刘丽丽病重住进呼吸重症监护病房。 图片来源/受访者供图既往病历注明头孢过敏史张凤琴介绍,刘丽丽有多发性肌炎病史,首次发病时出现手指关节肿痛、上肢无力、下蹲后不能站起等症状。 2015年,当时在辽宁省工作的刘丽丽来到沈阳市某医院就诊,经诊断为多发性肌炎。 治疗期间,刘丽丽出现不适症状:眼珠上翻,身上起红疹,躺地抽搐。 此后家人紧急将刘丽丽转院,送往北京一家医院抢救,经过连夜抢救脱离生命危险,转入该院风湿免疫科治疗,治愈回到长春。 公开资料显示,多发性肌炎是风湿免疫疾病里的一种,是自身免疫紊乱导致身体免疫系统攻击肌肉,导致肌肉发炎所引起的,以肌无力肌肉酸痛为主要特征的疾病。 任何年龄阶层的人群都可发病,其中以中年人更为多见。 记者注意到,沈阳、北京两家医院在刘丽丽的病历中,均注明患者“对头孢菌素类过敏”。 张凤琴告诉记者,2015年救治过程中,女儿出现头孢过敏险些丧命的经历,让家属牢牢记在脑海中。 自此之后,在刘丽丽的用药方面,他们十分谨慎。 2016年7月4日,刘丽丽在吉大一院就诊的原始病历显示,患者刘丽丽头孢抗生素过敏。 张凤琴称,2020年8月这次就医,她曾携带刘丽丽的既往病历给医生查阅,且口头告知医生女儿头孢过敏。 她无法理解,为何医生无视患者的药物过敏史而选择使用头孢类药物。 为此,上游新闻记者曾多次拨打吉大一院电话,未能获得答复。 刘丽丽2020年在吉大医院的相关材料上,“药物过敏史”一栏均为空白。 入院记录“既往史”中,写有“否认药物过敏史”。 根据长春市卫健委出具的一份材料显示,刘丽丽当时的主治医师邹某接受长春市卫生健康委员会调查时表示,患者刘丽丽入院时,她曾询问过药物过敏史,但刘丽丽说没有药物过敏史。 邹某称,也没有看到过刘丽丽带过来的在北京某家医院的病历。 ▲当天转运刘丽丽进京的救护车,被指无相关执业资质。 图片来源/受访者供图进京转院途中去世2020年8月3日,刘丽丽病情加重,出现呼吸困难。 在家属与医生协商下,刘丽丽转入该院呼吸科RICU治疗,刘丽丽身体出现了药物热症状。 根据呼吸科记录显示,临床诊断患者为I型呼吸衰竭,有多脏器功能损伤倾向。 同年8月4日、5日,刘丽丽均有吐血情况。 在此期间,医生曾提出转院建议。 “8月5日,女儿病情出现明显恶化,医生还是建议转诊至上级医院继续治疗。 ”张凤琴说。 由于女儿曾在北京一家医院成功治愈过,他们决定转往北京治疗。 当日,刘丽丽搭乘吉大一院提供的救护车转院。 据悉,这辆吉大一院的救护车涂装与正常救护车无异,车身有“吉林大学白求恩第一医院”字样,为辽宁省牌照,车牌号为辽KXX120。 随车工作人员包括两名司机以及两名救护人员,均穿着吉大一院工装。 随车工作人员告知家属,费用为1.2万元,协商后张凤琴最终支付了1万元,微信支付给一个私人账号。 8月5日上午10时40分,刘丽丽与家属乘坐该车,从吉大一院出发去北京,路程约有980多公里,大约需要11至12小时。 让家属没想到的是,救护车途经吉林省四平市以及辽宁省沈阳市时,工作人员称车上缺氧漏氧,为此救护车分别在当日下午1点以及3点多,两次驶下高速加氧。 当日,刘丽丽看起来十分痛苦,当晚11时20分,刘丽丽心率下降,随车医护人员给刘丽丽按压胸部,进行心肺复苏;抢救片刻后,刘丽丽鼻口流血,在救护车上去世。 此时,救护车仍未抵达北京某医院。 女儿去世后,随车工作人员表示,无法为刘丽丽开具死亡证明;同时再次收取家属3000元,将刘丽丽拉回长春。 8月6日上午,救护车返回长春,家属将刘丽丽转送到范家屯殡仪馆。 家属先后找到随车医生以及吉大一院要求开具死亡证明未果,最后张凤琴找到当地社区并说明情况,并由社区卫生服务中心出具了一份死亡证明。 “居民死亡医学证明书”显示,刘丽丽在“120急救车吉大一院转北京途中去世”。 ▲刘丽丽事件一年后,吉林仁康急救站因“未取得医疗机构执业许可证擅自执业”被没收违法所得,并罚款13万元。 图片来源/受访者供图是救护车还是夺命车张凤琴认为,救护车上没有备足医疗装备,两次下高速延误治疗时间。 此外,张凤琴提出,吉林省三甲医院吉大一院的救护车为何是辽宁省牌照?事后她了解到,女儿搭乘的救护车,实际所属公司为吉林省仁康急救站有限公司。 涉事的仁康公司在《关于患者刘丽丽转运事件的情况说明》中称,该公司成立于2019年5月15日,是经合法注册允许经营转运资质的公司,主要开展出院患者转运服务,不含急救医疗范畴。 与吉大一院是合作经营关系,因而使用吉大一院急救中心字样。 公司转运车辆上配有规范的车载医疗设备和药品器械,随车的医护人员都具备执业资格证,并遵循患者家属要求,在转运途中对患者进行监护吸氧,但不具备急救措施。 上游新闻记者注意到,在上述《情况说明》中,仁康公司称,2020年8月6日,该公司接到患者刘丽丽家属打来的转运需求电话。 工作人员向家属介绍了转运协议书的相关内容:如收费标准,病人途中病情加重、恶化或死亡,病人转运中心不承担任何医疗责任等。 家属已明确了解并签字同意后才开始转运。 张凤琴对此称,在家属同意转院后,几名自称是吉大医院救护车工作人员的人来到病房,劝家属搭乘院方的救护车。 由于车上写的是吉大一院的救护车,她也一直认为是医院的救护车。 心存疑虑的张凤琴从长春市120急救中心了解到,急救中心并没有这辆车。 于是2021年3月,她向长春市朝阳区卫健局投诉。 根据长春市朝阳区卫健局的一份行政许可与行政处罚公示显示,2021年9月26日,该局作出处罚决定称,仁康公司未取得医疗机构执业许可证擅自执业,被没收违法所得3.1万余元,罚款13万余元。 “也就是说,院方提供了一辆不具备资质的‘黑救护车’,承担了女儿的长途转运工作。 ”张凤琴说。 ▲一审判决撤销长春市卫健委作出的《关于对张凤琴投诉举报内容的回复》。 图片来源/受访者供图不满回复起诉卫健委除乘坐“黑救护车”外,刘丽丽的父母还认为,女儿住院期间突然病重,出现呼吸困难系注射头孢药物后过敏所致。 同时,在住院期间,院方还存在部分病程记录与事实不符、医生签名混乱、未经许可代家属签字等问题。 为此,张凤琴将吉大一院投诉至长春市卫健委。 2022年1月18日,长春市卫健委出具《关于对张凤琴投诉举报内容的回复》,对张凤琴提出的投诉做出回应。 回复中称,对吉大一院病历书写方面存在的违规行为,已经依法给予相应的行政处罚。 张凤琴收到后不服,提出行政复议后被维持原回复。 随后,张凤琴夫妻二人提起行政诉讼,要求长春市卫健委撤销该回复,并重新作出具体的行政行为。 长春铁路运输法院受理该案,于2022年7月7日立案。 根据一审判决书显示,长春市卫健委辩称,该局作出的回复认定事实清楚,证据确凿,适用依据正确,程序合法,内容适当。 吉大一院作为第三人述称,该院不存在违法违规行为,请求法院驳回张凤琴的诉请。 今年8月1日,长春铁路运输法院一审判决,认为长春市卫健委作出的回复等,事实认定不清,判决撤销长春市卫健委作出的《关于对张凤琴投诉举报内容的回复》,要求在判决生效之日起30天内重新作出回复。 一审宣判后,长春市卫健委不服判决,上诉至长春铁路运输中级法院。 上游新闻记者了解到,此案二审已于10月13日开庭审理,目前尚未宣判。 此外,张凤琴夫妻以黑救护车所属仁康公司涉嫌非法经营罪,向当地警方报案。 11月22日,长春市公安局朝阳区分局出具《不予立案通知书》称,“我局经审查认为,没有犯罪事实,决定不予立案。 ”11月22日,张凤琴在接受记者采访时表示,在家属明确告知女儿药物过敏的情况下,仍被注射过敏药物导致女儿病重,此后医生又未及时进行抢救,延误了抢救时间。 而救护车不具备资质擅自执业,最终导致女儿去世。 “这是一起医疗事故,我一定会为女儿讨个说法。 ”张凤琴说。 上游新闻记者张莹编辑:朱亮

杭州一女子打美容针之后直接被抬上了救护车,美容针的危害到底有多大?

随着思想观念的转变,愈来愈多的女孩为了让自己更漂亮,选择到美容院注射“美容针”,爱美之心,人皆有之,我们可以理解,但是,“美容针”真的有风险。近日,杭州一女子打美容针之后直接被抬上了救护车,那么美容针的危害到底有多大?

肉毒杆菌所释放的肉毒素是一种神经毒素,在医疗美容行业中,被主要用于紧致肌肤、去除皱纹等美容操作。 “作为一种神经毒素,不合格的肉毒素或不正确的注射方式,可能造成被注射人产生过敏反应,严重的可能危及生命。 ”俞炜说。

1、美白效果不长久。 皮肤细胞的黑色素生成和代谢是一个长期的过程,短期内大量干涉黑色素循环的药物介入,并不能根本解决药物停止以后皮肤细胞黑色素循环的问题,因此美白针效果不能长期保持。

2、对天然黑基本无效。 天然黑指的是先天性皮肤黑者,美白针对短期内黑色素突然增加如皮肤暴晒效果比较明显,对天然黑的效果不显著或者没有效果。 所以本身很黑的妹子,不要浪费钱了!

3、过量使用可能带来副的作用。 虽然美白针的这几种成分在医学上是被承认安全有效且广泛运用的,但是成分配置在一起是否安全却没有得到论证。 而且如果过量、违规使用,危害可不小:传明酸过量使用:传明酸的使用是有剂量限制的,一般是2%到3%。 因为传明酸是通过抑制黑色素形成来达到美白效果的,而黑色素却又是保护我们远离皮肤癌的,所以,过度使用传明酸,可能会增加患上皮肤癌的风险。

4、针头不干净也容易治病。 打美白针其实是一个输液的行为,而在输液的过程中,一定要保持清洁、干净,针头不可重复利用!不少微商甚至个人,都会鼓吹自己能给人微整或者打美白针,但其实这种行为也是很危险的。

对此,提醒广大爱美女性,任何美容产品都要合法合规合理使用。 进行注射美容针、微整形手术等美容操作时,一定要选择正规、有资质的医疗美容机构。 此外,在进行各项美容操作前,一定要对自身的过敏原等体质情况有准确的了解,以免在美容操作时发生意外。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!