中国疾病预防控制中心信息系统(中国疾病预防信息系统网址)

- 中国疾病预防控制中心信息系统概述

1.1 系统的背景与建设目标

中国疾病预防控制中心信息系统,是国家在公共卫生领域的重要信息化基础设施。它的诞生,源于对传染病防控和突发公共卫生事件快速响应的迫切需求。自2004年起,随着国家对公共卫生体系建设的重视,该系统逐步构建起覆盖全国的监测网络。其核心目标是实现传染病数据的实时采集、分析与共享,为政府决策提供科学依据,也为公众健康安全筑起一道防线。

1.2 系统在公共卫生体系中的地位与作用

作为国家公共卫生体系的关键组成部分,这个系统在疫情监测、预警、应急响应中发挥着不可替代的作用。它不仅连接了全国8.4万家医疗卫生机构和17.5万家接种单位,还通过高效的数据传输机制,确保信息能够第一时间传递到相关部门。无论是日常的疾病监控,还是突发事件的应对,这个系统都是保障公共健康的重要工具。

1.3 中国疾病预防控制系统的主要功能介绍

这个系统具备多项核心功能,包括传染病监测预警、数据采集与报告、实时在线直报、数据分析与反馈、质量控制与安全监控等。它不仅支持41种法定传染病的上报,还能扩展至未纳入法定范围的病种。同时,系统采用B/S架构部署,依托虚拟专网进行数据传输,确保信息的安全性与稳定性。此外,结合地理信息系统(GIS),系统还能以可视化方式呈现疫情动态,提升防控效率。

- 中国疾病预防控制中心信息系统登录入口解析

2.1 官方网址与访问方式

想要进入中国疾病预防控制中心的信息系统,第一步就是找到正确的官方网站。这个系统的官方网址是 http://www.chinacdc.cn,在首页可以找到“信息平台”或“业务系统”相关的入口链接。对于专业用户来说,可能需要通过特定的子页面或内部通道进入,比如“传染病报告系统”或“数据管理平台”。访问时建议使用电脑端浏览器,确保网络稳定,避免因设备问题影响操作体验。

2.2 登录流程与身份验证机制

登录中国疾病预防控制中心信息系统,通常需要先注册账号并完成实名认证。医疗机构、疾控机构或相关工作人员,一般会由上级单位统一分配账号。登录时,用户需要输入用户名和密码,部分系统还会要求进行二次验证,如短信验证码或动态口令。这种多层身份验证机制,有效保障了系统的安全性,防止未经授权的人员访问敏感数据。

2.3 不同用户角色的访问权限说明

系统根据用户的职责不同,设置了多层次的访问权限。例如,基层医疗机构的工作人员只能查看和上报本单位的病例数据;而疾控中心的管理人员则拥有更高的权限,可以查阅全省甚至全国的数据,并进行统计分析。此外,系统还支持按地区、按病种、按时间等维度进行权限划分,确保数据在合理范围内流通,避免信息滥用或泄露。

- 传染病监测预警系统的运行机制

3.1 法定传染病报告信息管理系统

中国疾病预防控制中心的法定传染病报告信息管理系统,是整个传染病监测体系的核心。自2004年起,这一系统逐步建立并完善,成为全国范围内统一的数据上报平台。医疗机构在发现确诊病例或疑似病例后,必须在规定时间内通过网络直报系统完成上报。这种制度化流程确保了数据的及时性和准确性,为后续的疫情分析和防控提供了坚实基础。

3.2 突发公共卫生事件报告系统

除了常规的传染病报告,系统还设有专门的突发公共卫生事件报告模块。当出现大规模疫情、不明原因疾病暴发或其他紧急情况时,相关单位可以快速启动该系统,上报事件详情。这一机制大大提升了应急响应速度,使得相关部门能够在第一时间掌握动态,制定应对策略,防止事态扩大。

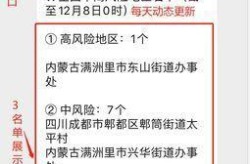

3.3 实时数据上报与预警机制

实时数据上报是系统运行的关键环节。依托先进的信息技术,系统实现了从基层医疗机构到国家层面的数据直连。一旦发现异常数据,系统会自动触发预警机制,向相关管理人员发送提示信息。这种实时反馈模式,让疾控部门能够迅速识别潜在风险,提前部署防控措施,有效遏制疫情扩散。

- 数据采集与报告网络覆盖情况

4.1 全国医疗卫生机构的数据接入现状

中国疾病预防控制中心信息系统已经实现了对全国范围内8.4万家各级各类医疗卫生机构的全面覆盖。这些机构包括医院、基层卫生服务中心、乡镇卫生院等,构成了国家疾病监测的基础网络。通过这一系统,各地医疗机构能够在发现传染病病例后第一时间完成数据上报,确保信息传递的高效性和准确性。

4.2 接种单位的信息化管理

在疫苗接种领域,系统同样发挥了重要作用。全国已有17.5万家接种单位接入信息系统,实现了对疫苗接种信息的实时记录和管理。这种信息化手段不仅提高了接种工作的规范性,也为后续的疾病预防和流行病学研究提供了可靠的数据支持。

4.3 报告病种范围及扩展趋势

目前,系统可以报告41种法定传染病,涵盖了常见的流感、肺结核、艾滋病等疾病。同时,系统也具备一定的灵活性,能够对未纳入法定报告范围的传染病进行补充上报。随着公共卫生需求的不断变化,未来报告病种的范围还有望进一步扩大,以适应新的健康挑战。

- 实时在线直报技术实现

5.1 B/S架构下的系统部署模式

中国疾病预防控制中心信息系统采用B/S架构进行部署,这种模式让系统更加灵活和高效。用户无需安装额外软件,只需通过浏览器即可访问系统,大大降低了使用门槛。同时,B/S架构支持多终端访问,无论是电脑还是移动设备,都能顺畅操作,提升了系统的可及性和实用性。

5.2 虚拟专网保障数据传输安全

为了确保数据在传输过程中的安全性,系统采用了虚拟专网技术。这种网络环境能够有效隔离外部干扰,防止数据被非法截取或篡改。通过加密通信和严格的访问控制,系统实现了对敏感信息的全方位保护,为疫情监测提供了坚实的技术支撑。

5.3 在线直报对疫情响应的影响

实时在线直报技术的应用,使得传染病信息能够在最短时间内被采集和上传。这种高效的上报机制,大幅缩短了疫情发现与响应的时间差。一旦出现异常情况,相关部门可以迅速采取措施,遏制疫情扩散,提升整体防控效率。在线直报已经成为现代公共卫生体系中不可或缺的一环。

- 数据分析与可视化展示功能

6.1 实时与定时统计分析能力

系统具备强大的数据分析能力,能够对海量传染病数据进行实时和定时统计。无论是每日、每周还是每月的数据汇总,系统都能快速生成报告,为疾控部门提供精准的决策依据。这种灵活的分析方式,让管理者能够第一时间掌握疫情动态,及时调整防控策略。

6.2 地理信息系统(GIS)的应用

借助地理信息系统(GIS),中国疾病预防控制中心信息系统实现了疫情数据的空间可视化。通过地图形式,用户可以直观看到不同地区传染病的分布情况,识别高发区域,为资源调配和重点防控提供科学支持。GIS技术的引入,极大提升了数据的可读性和实用性。

6.3 数据可视化在疫情防控中的作用

数据可视化是现代公共卫生管理的重要工具。通过图表、热力图、趋势图等形式,系统将复杂的数据转化为易于理解的信息。这不仅提高了信息传达效率,也让公众更清晰地了解疫情发展态势,增强社会应对信心。在疫情防控中,数据可视化已经成为不可或缺的关键环节。

- 数据质量控制与安全机制

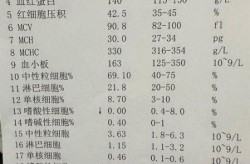

7.1 数据查重与完整性分析

系统在数据处理过程中,通过智能算法自动识别重复记录,确保每一份上报数据都是独一无二的。同时,系统会对数据完整性进行严格检查,例如字段是否缺失、关键信息是否完整等,避免因数据不全导致分析结果偏差。这种机制有效提升了数据的可靠性,为后续决策提供坚实基础。

7.2 数据采集及时性与准确性保障

为了确保数据的时效性和真实性,系统设置了严格的上报时限和校验规则。医疗机构必须在规定时间内完成传染病病例的网络直报,系统会实时监控上报进度,并对异常情况进行预警。此外,系统还支持多级审核机制,确保数据在传递过程中保持准确无误,防止人为错误或故意篡改。

7.3 数据库访问审计与敏感信息防护

系统内置完善的数据库访问审计功能,所有数据操作都会被详细记录,包括谁在何时进行了哪些操作。这种透明化管理有效防范了非法访问和数据泄露风险。同时,系统采用先进的加密技术和权限控制手段,对敏感信息如个人身份信息、病史资料等进行多重保护,确保用户隐私和数据安全。

- 用户权限管理与系统安全

8.1 多层级权限划分机制

系统根据用户身份和职责,设置了严格的多层级权限管理机制。不同角色的用户拥有不同的数据访问和操作权限,例如基层医疗机构只能查看和上报本单位的数据,而省级疾控中心则可以汇总和分析辖区内所有数据。这种分级管理模式确保了数据在合理范围内流动,避免了越权操作和信息滥用。

8.2 数据使用合规性监管

为了保障数据使用的合法性与规范性,系统引入了全面的合规性监管措施。所有数据访问和操作行为都会被记录并定期审计,确保符合国家相关法律法规要求。同时,系统对敏感数据的调用进行严格审批,防止未经授权的使用,进一步提升数据管理的透明度和可控性。

8.3 防止数据泄露的技术措施

系统采用先进的技术手段防范数据泄露风险。通过加密传输、访问控制、日志追踪等多重防护机制,确保数据在存储、传输和使用过程中始终处于安全状态。此外,系统还定期进行安全漏洞检测和应急演练,全面提升整体防御能力,为公共卫生信息安全提供坚实保障。

- 多病种监测系统的建设与发展

9.1 结核病管理信息系统

结核病作为长期存在的公共卫生问题,其防控需要精准的数据支持。中国疾病预防控制中心建立了专门的结核病管理信息系统,用于追踪患者的诊疗过程、治疗进展和病情变化。该系统不仅提升了结核病的发现率,还为制定针对性防控策略提供了科学依据,助力实现“早发现、早治疗”的目标。

9.2 鼠疫防治管理信息系统

鼠疫是一种高致死率的传染病,具有突发性和传播性强的特点。为了有效应对潜在风险,中国疾控中心开发了鼠疫防治管理信息系统,实现了对疫情的实时监测与快速响应。系统能够整合病例信息、流行病学调查数据和应急处置记录,为相关部门提供决策支持,确保在第一时间控制疫情扩散。

9.3 艾滋病综合防治信息系统

艾滋病防治工作涉及多环节、多部门协作,信息系统的建立极大提高了工作效率。艾滋病综合防治信息系统涵盖了筛查、诊断、治疗、随访等全过程,实现了患者信息的动态管理。通过数据分析,可以及时发现高危人群,优化资源配置,推动艾滋病防治工作的科学化和规范化发展。

- 信息共享与整合平台的构建

10.1 国家级与省级信息平台联动

国家级与省级信息平台之间的协同运作,是提升疾病防控效率的关键环节。中国疾病预防控制中心通过统一的技术标准和数据接口,推动各级平台之间的互联互通。这种联动机制不仅提高了信息传递的速度,还增强了不同层级之间在疫情应对中的协作能力,确保政策落实更加精准高效。

10.2 多渠道数据汇聚与共享机制

为了实现全面、准确的数据管理,系统建立了多渠道的数据汇聚与共享机制。除了传统的医疗机构直报外,还整合了社区卫生服务中心、疾控机构、科研单位等多方数据来源。通过标准化的数据格式和共享协议,实现了跨部门、跨区域的信息互通,为公共卫生决策提供了坚实的数据支撑。

10.3 未来发展方向与智能化升级展望

随着人工智能、大数据等技术的快速发展,信息共享与整合平台正朝着更智能、更高效的模式演进。未来,系统将引入更多自动化分析工具,提升数据处理的实时性和准确性。同时,通过构建开放的数据生态,鼓励更多社会力量参与疾病防控工作,共同推动公共卫生体系的现代化建设。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!