新冠重症患者自述ICU生存攻略(假如我是ICU患者体验)

- 新冠重症患者自述:ICU生存的真实体验

1.1 疫情初期的入院经历与心理冲击

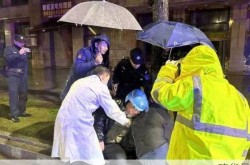

2020年的大年三十,孙英春被确诊为新冠重症患者,那一刻他心里清楚,自己可能再也回不到从前的生活。医院的走廊里人来人往,空气中弥漫着消毒水的味道,他第一次感受到死亡的临近。家人送他进病房时,他的眼神里满是恐惧和不安。那时候他不知道,接下来的28天会成为他人生中最漫长的时光。

1.2 ICU环境中的生理挑战与不适感受

进入ICU后,孙英春的第一感觉就是窒息。氧气管从鼻腔一直插到喉咙,每一次呼吸都像在吞刀子。机器的轰鸣声让他无法入睡,头痛得几乎要裂开。他只能靠棉签一点点清理鼻腔里的血块,那种痛苦至今记忆犹新。身体的每一块肌肉都在抗议,但他知道,必须坚持下去。

1.3 与外界沟通的艰难与情感寄托

在ICU里,孙英春几乎没有和外界交流的机会。他只能通过护士的简短对话,偶尔听到医生的声音。最煎熬的是,他知道自己可能再也见不到家人。他开始写日记,把所有的情绪都记录下来,希望有一天能被人看到。这种孤独感,是他最难熬的时刻之一。

- 在ICU中如何应对呼吸机与生命支持设备

2.1 呼吸机带来的生理压力与适应过程

在ICU里,呼吸机是救命的关键设备,但对患者来说,它更像是一个沉重的负担。孙英春第一次感受到呼吸机的存在时,氧气管直接插进鼻腔,每一次吸气都像被硬物顶着,喉咙和鼻腔都被吹得生疼。他形容那种感觉像是“被风吹进喉咙的沙子”,又痛又难受。刚开始几天,他几乎无法适应这种持续的压迫感,身体和心理都在挣扎。

2.2 医疗设备对心理状态的影响

长时间被各种仪器包围,孙英春的内心充满了焦虑和不安。机器的嗡鸣声、监测仪的滴答声,还有不断变换的数值,让他觉得自己像个被操控的实验品。他开始怀疑自己是否还能醒来,是否能撑过这段日子。这种心理压力比身体的疼痛更难以承受,但他知道,必须保持清醒,才能找到活下去的希望。

2.3 如何与医护人员配合,争取更好的治疗效果

在ICU里,患者的每一句话、每一个动作都可能影响治疗效果。孙英春学会了主动和医生沟通,哪怕只是简单的“我想喝水”或“我感觉好一点了”。他明白,只有积极配合,才能让医生更快判断他的病情变化。他还特别注意观察护士的操作,学习如何正确表达自己的需求。这种主动沟通的态度,让他在后续的治疗中获得了更多的关注和支持。

- 生存攻略:从昏迷到清醒的心理转变

3.1 意识清醒时的自我调节策略

在ICU里,孙英春始终保持着清醒。他知道,一旦失去意识,可能就再也无法醒来。他开始用最简单的方式调整自己,比如闭上眼睛深呼吸,或者在脑海里默念一些熟悉的句子。他告诉自己:“不能放弃,我还有家人等着我。”这种内在的信念成了他坚持下去的力量。他甚至会用手指轻轻敲打床栏,给自己一点节奏感,让大脑保持活跃。

3.2 面对病情波动的心理准备与应对

在ICU的日子里,孙英春的身体状态不断起伏。有时候感觉好一点,有时候又突然恶化,这种不确定性让他内心非常焦虑。但他学会了接受变化,不再执着于每天的状况,而是关注当下能做的小事。他告诉自己:“今天能多撑一分钟,就是胜利。”他把每一天当作新的起点,而不是过去的延续。这种心态上的调整,让他在最艰难的时候也未曾彻底崩溃。

3.3 与医生、护士建立信任关系的重要性

在ICU中,孙英春逐渐意识到,和医护人员建立信任是活下去的关键。他开始主动询问自己的病情,也会在医生查房时表达自己的感受。他发现,只要自己愿意沟通,医生就会更认真地对待他的每一个请求。他甚至会在护士换药时说一声“谢谢”,哪怕只是简单的几个字,也能让彼此的关系更加亲近。这种信任不仅带来了更好的治疗,也让他在孤独中感受到一丝温暖。

- ICU中的孤独与希望:患者视角下的病房生活

4.1 病房内的日常场景与患者互动

ICU的每一天,都是在机器声中度过的。孙英春记得,自己躺在病床上,耳边是呼吸机的嗡嗡声,还有各种监测仪发出的滴答声。房间里几乎没有声音,只有医护人员的脚步声和偶尔的对话。他看到的其他人,大多是昏迷的,或者像他一样清醒但动弹不得。偶尔有护士进来调整设备,或者医生查房,但大多数时间,他只能一个人面对自己的思绪。

4.2 对其他病友的观察与情绪共鸣

孙英春在ICU里见过不少病人。有的已经无法说话,有的虽然能动,但眼神空洞,仿佛失去了所有力气。他注意到,有些人会偷偷流泪,有些则一直盯着天花板发呆。他没有和他们交流,因为语言变得困难,身体也无力。但他能感受到,大家心里都有一样的恐惧和无助。这种沉默的氛围,让孤独感更加沉重。

4.3 身体受限下的心理挣扎与坚持

身体被束缚在病床上,连翻身都成了奢侈。孙英春常常觉得自己像一个被困在玻璃罩子里的人,看得到外面的世界,却无法真正接触。他的头脑清醒,但身体却像被抽走了所有的力气。这种状态让他一度怀疑自己是否还能撑下去。但他告诉自己,只要还有一口气,就不能放弃。他开始用微弱的力量去思考、去回忆、去想象未来,这些简单的动作,成了他对抗绝望的武器。

- 转出ICU的关键时刻与康复之路

5.1 从ICU到普通病房的过渡阶段

孙英春在ICU里待了28天,其中一半时间是在重症监护室。他记得,有一天早上,护士突然通知他可以转去普通病房。那一刻,他的心里既激动又紧张。他知道,这意味着病情开始好转,但也意味着接下来的路依然艰难。他抱着一个大袋子,里面装满了生活用品,坐着轮椅被推出了ICU。阳光照进来,他第一次感受到外面世界的温度。

5.2 出院前的身体恢复与心理重建

转到普通病房后,孙英春的身体状况逐渐稳定下来。虽然还有发烧和腹泻,但他的体力慢慢恢复,能自己洗澡,甚至洗衣服。这段日子对他来说是重新建立信心的过程。他开始相信,只要坚持下去,就能真正走出医院。每天醒来,他都会对自己说:“我还能撑住。”这种信念支撑着他一步步向前走。

5.3 康复期的持续关注与后续治疗

出院并不是终点,而是新的起点。孙英春在回家后仍然需要定期复查,继续接受医生的指导。他学会了如何照顾自己的身体,如何调整饮食和作息。康复路上,他没有停下脚步,而是不断学习、适应,努力让自己回到正常的生活轨道上。这段经历让他明白,健康不是理所当然的,而是需要用时间和耐心去争取。

- 从“鬼门关”走出来的感悟:新冠重症患者的生存智慧

6.1 对生命的重新认识与珍惜

孙英春在ICU的那28天,是他人生中最漫长也最短暂的一段时光。他曾经以为自己可能再也见不到家人,也再没有机会呼吸自由的空气。但当他终于走出医院时,他才发现,原来活着本身就是一种奇迹。那一刻,他明白了生命不是理所当然的,而是需要用心去守护和珍惜。他开始学会感恩每一个清晨、每一口呼吸、每一次心跳。

6.2 给未来患者的生命建议与鼓励

经历过生死的人,往往会对生活有更深的理解。孙英春在康复后,常常会跟身边的人分享自己的经历。他说,如果有人正在经历类似的痛苦,一定要相信自己能挺过去。他说:“不要放弃,哪怕是最微小的希望,也要紧紧抓住。”他还提醒大家,面对疾病要保持冷静,积极配合治疗,同时也要照顾好自己的情绪,因为心理状态对身体恢复至关重要。

6.3 社会对重症患者康复的支持与关怀

孙英春的故事不仅仅是一个人的经历,更是一种社会的反思。他提到,在那段最难熬的日子里,是医护人员的坚持和家人的陪伴给了他力量。他也呼吁社会给予更多关注和支持,尤其是对那些刚刚走出ICU的患者。他说:“康复不是一个人的事,它需要整个社会的理解和帮助。”他希望未来能有更多资源和机制,让这些曾经在生死线上挣扎的人,能够更好地回归正常生活。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!