全国支原体肺炎疫情感染人数统计(最近全国支原体感染情况)

- 全国支原体肺炎疫情最新动态概述

1.1 2023年全国支原体感染人数统计概览

2023年全国范围内,支原体肺炎的感染情况呈现出阶段性波动。根据国家卫生健康委和各地疾控中心的数据,支原体感染在年初曾出现明显上升,尤其是在学龄儿童中表现突出。随着防控措施的加强以及季节性因素影响,进入11月后,感染人数有所下降。

1.2 近期支原体感染趋势变化分析

从近期监测数据来看,支原体感染呈现明显缓和趋势。例如,上海儿童医学中心门急诊数据显示,肺炎支原体RNA阳性检出率从50%降至30%,说明感染高峰已过。同时,流感病例数量有所增加,反映出当前呼吸道疾病的主要流行病原体正在发生变化。

1.3 北京市疾控中心关于支原体流行强度的分析

北京市疾控中心副主任王全意指出,目前支原体的流行强度已降至儿童呼吸道传染病第四位。排在前三位的是流感、鼻病毒和呼吸道合胞病毒(RSV)。这一变化表明,支原体感染虽仍存在,但已不再是当前最突出的公共卫生问题。

1.4 国家卫健委对当前疫情的评估与提示

国家卫健委在11月发布的健康风险提示中提到,当前呼吸道疾病以流感为主,支原体感染呈下降趋势,新冠病毒感染则处于低位水平。这为医疗机构和公众提供了更清晰的疫情防控方向。

1.5 中国疾控中心对支原体感染的监测结果

中国疾控中心的数据显示,北方地区支原体感染率高于南方,主要集中在5至14岁的学龄儿童群体。这一现象可能与冬季室内活动增多、空气流通不畅等因素有关。

1.6 2022-2024年大规模流行病学数据回顾

一项覆盖全国的大规模流行病学研究显示,2022年至2024年间,中国累计报告肺炎支原体感染病例超过160万例。研究还揭示了不同地区的传播特征,如福建、安徽、浙江、湖北等地的阳性率较高,形成了三个主要传播带。

1.7 学龄儿童是支原体感染的高风险群体

从年龄分布来看,6岁儿童的感染率最高,其次是7岁儿童。学龄阶段的孩子由于集体生活密集、免疫系统尚未完全发育,更容易成为支原体感染的目标人群。

1.8 儿童感染的峰值年龄分析

研究发现,肺炎支原体感染的风险峰值出现在8.543岁左右,这一年龄段的孩子正处于入学初期,接触面广,感染机会更多。家长需要特别关注这一阶段孩子的健康状况。

1.9 性别在感染风险中的影响探讨

虽然研究未详细说明性别差异,但从整体数据来看,男孩和女孩的感染比例接近,没有显著差异。但部分地区的数据显示,男孩感染率略高于女孩,可能与行为习惯和免疫反应有关。

1.10 流感、RSV等其他病原体的流行情况

随着支原体感染减少,流感、鼻病毒和RSV等其他呼吸道病原体的活跃度上升。这些病原体同样具有较强的传染性,容易引发叠加感染,加重医疗负担。

1.11 疫情叠加对医疗系统的压力

当前呼吸道疾病多点并发,给医疗机构带来一定压力。特别是儿科门诊,患者数量持续上升,医生工作强度加大。因此,合理分流、科学诊疗变得尤为重要。

1.12 专家解读当前呼吸道疾病主导病原体

多位专家指出,当前呼吸道疾病的主导病原体已由支原体转向流感和RSV。这一变化提醒公众要关注不同病原体的特点,采取针对性防护措施。

1.13 超过160万例感染病例的统计结果

2022至2024年的流行病学数据显示,全国范围内支原体感染病例超过160万例。这一数字反映了支原体在特定时间段内的广泛传播,也突显了其作为重要呼吸道病原体的地位。

1.14 感染病例的流行特征分析

研究显示,支原体感染在冬春季高发,且多集中于学校、幼儿园等集体单位。此外,不同地区的传播模式存在差异,部分地区因气候和人口流动因素,感染率更高。

1.15 耐药性问题及其对治疗的影响

近年来,支原体耐药性问题日益突出,尤其是大环内酯类抗生素的耐药率上升,使得部分患者治疗难度加大。这一现象促使临床医生调整用药方案,加强药物管理。

1.16 医疗机构应对措施及诊疗现状

各级医疗机构正积极应对支原体感染的挑战,优化诊疗流程,提高检测效率。同时,加强医护人员培训,确保对支原体感染的早期识别和规范治疗。

1.17 疾控部门的监测与预警机制

疾控部门通过实时监测系统,掌握全国支原体感染动态,并及时发布预警信息。这种快速响应机制有助于提前部署防控资源,防止疫情扩散。

1.18 社区与学校层面的防控建议

针对支原体感染的高发特点,社区和学校应加强健康教育,倡导良好卫生习惯,如勤洗手、戴口罩、保持通风等。同时,建立学生健康档案,便于早期发现和干预。

1.19 未来疫情防控方向与重点

专家建议,未来需继续加强支原体感染的监测与研究,推动疫苗研发,提升公众防护意识。同时,结合季节性变化,制定更有针对性的防控策略。

1.20 支原体感染疫情发展趋势预测

根据现有数据和趋势判断,支原体感染将在未来一段时间内维持较低水平,但不排除局部地区再次出现小范围流行。因此,保持警惕、做好预防仍是关键。

1.21 家长与公众应如何应对支原体感染

家长应密切关注孩子的健康状况,一旦出现发热、咳嗽等症状,应及时就医。同时,避免带孩子去人多拥挤的地方,减少交叉感染风险。

1.22 加强疫苗接种与健康防护意识

尽管目前尚无专门针对支原体的疫苗,但接种流感疫苗、肺炎疫苗等可有效降低合并感染风险。此外,日常生活中注意个人卫生、增强免疫力也是重要手段。

- 支原体感染疫情的地区差异与传播特征

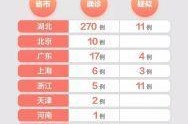

2.1 不同省份的支原体阳性率对比

全国范围内,支原体感染的分布并不均衡。福建、安徽、浙江、湖北等省份的支原体阳性率明显高于其他地区。这些地区的气候条件、人口密度以及医疗资源分布等因素,都可能影响支原体的传播速度和范围。数据显示,这些区域的感染人数在2022至2024年间持续走高,成为支原体感染的高发区。

2.2 北方与南方地区的感染情况差异

北方地区的支原体感染率普遍高于南方。这与冬季寒冷、室内活动增多、空气流通不畅等因素密切相关。北方5至14岁的学龄儿童是主要受影响群体,而南方则相对稳定,但部分地区仍存在局部流行风险。这种南北差异提醒我们,不同地区的防控策略需要因地制宜。

2.3 流行病学研究揭示的三个传播带分布

根据大规模流行病学分析,中国支原体感染形成了三个主要传播带。第一传播带集中在华东地区,包括江苏、浙江、安徽等地;第二传播带位于华中,如湖北、河南;第三传播带则覆盖西南和华南部分省份。每个传播带的流行强度和传播模式各有特点,为制定区域防控措施提供了科学依据。

- 人群感染特征:年龄与性别分布

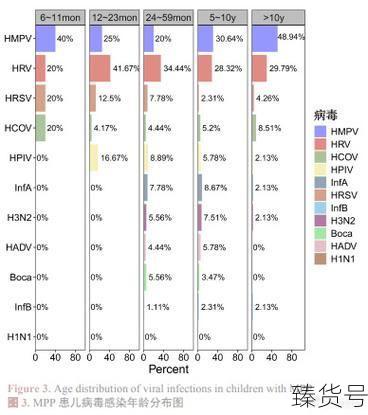

3.1 学龄儿童为高风险群体

支原体肺炎的感染人群主要集中在学龄阶段的儿童。根据2022至2024年的统计数据,全国范围内急性呼吸道感染病例中,6岁至14岁的儿童占据了绝大多数。尤其是5至14岁的学龄儿童,成为支原体感染的主要受害群体。这一现象与学校集体生活、密切接触频繁等因素密切相关,也说明了在校园内加强防控的重要性。

3.2 儿童感染的峰值年龄分析

研究数据显示,6岁和7岁的儿童是支原体感染的高发年龄段。在1668960例急性呼吸道感染病例中,患者年龄中位数为6岁,这表明学龄前和小学低年级的孩子最容易受到感染。此外,感染风险的峰值年龄被进一步细化为8.543岁,意味着在这一年龄段,儿童的免疫系统尚未完全发育,更容易被病原体侵袭。

3.3 性别在感染风险中的影响探讨

尽管现有数据未详细说明性别对支原体感染的具体影响,但部分研究指出,男女儿童在感染风险上存在细微差异。例如,一些地区报告男性儿童感染率略高于女性,但这可能与行为习惯、社交频率或环境暴露等因素有关。总体来看,性别并非决定性因素,而年龄和生活环境才是更关键的影响变量。因此,在制定防控策略时,应更加关注不同年龄段儿童的需求,而不是单纯依据性别进行区分。

- 支原体感染与呼吸道疾病共存现象

4.1 流感、RSV等其他病原体的流行情况

当前呼吸道疾病呈现多病原体共同流行的态势,流感、呼吸道合胞病毒(RSV)以及肺炎支原体等病原体在不同时间段内交替成为主要感染源。根据国家卫健委发布的数据,近期流感病例数量明显上升,而支原体感染则出现下降趋势。这种变化不仅反映了季节性因素的影响,也说明了多种病原体之间的相互作用和竞争关系。

4.2 疫情叠加对医疗系统的压力

随着多种呼吸道病原体同时活跃,医疗机构面临更大的接诊压力。尤其是在冬季,流感和支原体感染的高发期重叠,导致门诊和急诊量显著增加。部分医院反映,医护人员需要同时应对不同类型呼吸道疾病的诊断和治疗,这对医疗资源的调配和医护人员的工作强度提出了更高要求。因此,加强多病原体监测和预警机制显得尤为重要。

4.3 专家解读当前呼吸道疾病主导病原体

北京市疾控中心副主任王全意指出,目前流感、鼻病毒和RSV是儿童呼吸道传染病中的前三强,而肺炎支原体的流行强度已降至第四位。这一变化表明,支原体感染虽然仍然存在,但其影响力已有所减弱。专家建议家长关注孩子的症状变化,特别是在流感高发期,及时识别和区分不同病原体引发的症状,有助于更早采取针对性措施,减少病情恶化风险。

- 2022-2024年大规模流行病学数据回顾

5.1 超过160万例感染病例的统计结果

过去三年,全国范围内肺炎支原体感染病例数量持续上升,累计超过160万例。这一庞大的数字反映了支原体在呼吸道疾病中的重要地位,也说明了其传播范围之广和影响之深。疾控部门通过多渠道收集数据,结合医院报告和实验室检测结果,建立了全面的疫情数据库,为后续研究和防控提供了坚实依据。

5.2 感染病例的流行特征分析

从流行病学数据来看,支原体感染呈现出明显的季节性和地域性特征。冬季是高发期,尤其是在11月至次年3月之间,感染人数显著增加。同时,不同地区之间的感染率存在明显差异,部分省份如福建、安徽、浙江和湖北等地,支原体阳性率长期处于高位,成为重点监测区域。这种分布模式提示,环境因素、人口密度以及医疗资源分布都可能对支原体传播产生影响。

5.3 耐药性问题及其对治疗的影响

在过去的三年中,支原体耐药性问题逐渐显现,成为临床治疗的一大挑战。数据显示,大环内酯类抗生素的耐药率持续上升,导致部分患者治疗效果不佳,病情反复。这不仅增加了医疗负担,也对公共卫生安全构成威胁。专家指出,合理使用抗生素、加强耐药性监测以及推动新药研发是应对这一问题的关键措施。

- 支原体感染疫情的防控措施与应对策略

6.1 医疗机构应对措施及诊疗现状

医疗机构在支原体感染防控中扮演着关键角色。当前,全国各级医院已建立完善的呼吸道疾病诊疗流程,针对支原体感染患者实行分级诊疗制度,确保轻症患者能够在基层医疗机构得到及时处理,重症患者则被迅速转诊至专科医院。同时,医生在接诊时会优先进行快速检测试验,以提高诊断效率,减少误诊和漏诊情况。

6.2 疾控部门的监测与预警机制

疾控部门通过构建覆盖全国的传染病监测网络,实时追踪支原体感染动态。各地疾控中心定期发布疫情简报,提供最新的流行趋势分析和风险提示。例如,北京市疾控中心副主任王全意指出,目前支原体的流行强度已降至儿童呼吸道传染病第四位,这为后续防控工作提供了科学依据。此外,疾控部门还加强了对重点地区和高风险人群的监测力度,确保早期发现、早期干预。

6.3 社区与学校层面的防控建议

社区和学校是支原体感染防控的重要防线。各地社区卫生服务中心加强了健康宣教,向居民普及支原体感染的症状、传播途径以及预防措施。学校方面,教育部门联合卫生部门制定了详细的防控方案,包括加强教室通风、落实晨午检制度、开展健康教育课程等。对于学龄儿童,家长应密切关注孩子的身体状况,一旦发现发热、咳嗽等症状,应及时就医并避免带病上学,防止交叉感染。

- 专家观点与政策指导

7.1 北京市疾控中心关于支原体流行强度的分析

北京市疾控中心副主任王全意指出,当前肺炎支原体的流行强度已明显下降。数据显示,支原体感染在儿童呼吸道传染病中的排名从之前的前列降至第四位。这一变化表明,防控措施正在发挥作用,疫情整体趋于平稳。专家强调,尽管支原体感染有所缓解,但仍需保持警惕,尤其在冬季流感高发期,多种病原体可能同时存在,给医疗系统带来一定压力。

7.2 国家卫健委对当前疫情的评估与提示

国家卫生健康委新闻发言人表示,近期全国医疗机构门急诊呼吸道疾病诊疗量略有上升,但主要以流感为主。肺炎支原体感染呈现下降趋势,新冠病毒感染则处于低位水平。卫健委提醒公众,冬季是呼吸道疾病的高发季节,建议加强个人防护,如勤洗手、戴口罩、保持室内通风等。同时,鼓励有症状者及时就医,避免延误治疗。

7.3 未来疫情防控方向与重点

专家普遍认为,未来的疫情防控应更加注重精准监测和科学应对。随着支原体感染趋势的变化,疾控部门将持续优化监测体系,提升预警能力。此外,针对学龄儿童这一高风险群体,相关部门将加大健康教育力度,推动疫苗接种和药物合理使用。政策层面,政府将进一步加强对基层医疗机构的支持,提升基层诊疗能力,确保呼吸道疾病得到及时有效处理。

- 未来展望与公众健康建议

8.1 支原体感染疫情发展趋势预测

根据最新监测数据,支原体肺炎感染人数呈现下降趋势。多地医院门急诊数据显示,支原体阳性率明显降低,尤其在北方地区,感染高峰已过。专家分析认为,这可能与冬季流感高发、其他病原体竞争以及防控措施落实有关。未来一段时间,支原体感染可能维持较低水平,但仍需关注季节性变化和潜在的局部反弹风险。

8.2 家长与公众应如何应对支原体感染

家长和公众应保持对呼吸道疾病的敏感度,尤其是家中有学龄儿童的家庭。日常生活中,注意个人卫生,勤洗手、戴口罩,避免去人群密集场所。一旦孩子出现发热、咳嗽等症状,及时就医,不要自行用药。同时,关注当地疾控部门发布的健康提示,了解当前流行病原体情况,做到科学防护。

8.3 加强疫苗接种与健康防护意识

疫苗接种是预防支原体感染的重要手段之一。虽然目前尚无专门针对支原体的疫苗,但接种流感疫苗和肺炎疫苗可以有效减少合并感染的风险。此外,提升家庭和社区的健康防护意识也至关重要。定期开窗通风、保持良好作息、增强体质,都是有效的预防方式。公众应积极参与健康教育活动,提高自我保护能力,共同构建健康防线。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!