父母老是以疫情为由不让出门(爸妈不让出门找什么理由)

1. 疫情背景下父母不让出门的普遍现象

1.1 疫情对家庭生活的影响日益加深

疫情让很多家庭的生活节奏被打乱。原本规律的日常被突如其来的居家隔离、核酸检测和行程限制所取代。父母开始更加关注外部环境的变化,尤其是疫情的不确定性。他们担心一旦外出,可能会面临健康风险,甚至影响整个家庭的安全。这种担忧逐渐演变成一种习惯性的防范意识,导致他们对子女的外出行为格外敏感。

1.2 父母对疫情的担忧与心理压力

不少父母在疫情中经历了多次封控和隔离,他们的心理承受能力也在不断考验中。长时间的封闭生活让他们感到焦虑和不安,尤其是在看到新闻中关于疫情反复的报道时,情绪更容易波动。这种心理状态让他们更倾向于采取保守措施,比如限制子女的外出,以求心中安稳。他们不是不愿意让孩子出去,而是真的害怕出事。

1.3 年轻人与父母在出行观念上的冲突

年轻人习惯了快节奏的生活方式,渴望自由和社交。而父母则更注重安全和稳定。当双方在出行问题上产生分歧时,矛盾就容易激化。父母认为“不出门最安全”,而年轻人觉得“长期待在家里会压抑”。这种观念上的差异让沟通变得困难,也让很多家庭陷入僵局。

2. 父母老是以疫情为由不让出门的原因分析

2.1 对疫情反复的恐惧心理

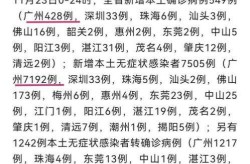

父母对疫情的担忧,很多时候源于对未来的不确定感。他们看到新闻中频繁出现的新增病例、封控区域扩大以及各地防疫政策的变化,内心自然会产生一种不安。这种情绪让他们觉得“疫情随时可能卷土重来”,从而更倾向于让孩子待在家里,避免一切可能的风险。他们不是不信任孩子,而是真的害怕失控。

2.2 对新技术(如健康码)的不熟悉与焦虑

很多父母对现代科技不太熟悉,尤其是像健康码、行程卡这类需要手机操作的工具。他们担心自己不会使用,或者在外出时遇到问题无法解决。这种技术上的障碍让他们感到无助,进而更加依赖“不出门”作为保护手段。他们希望孩子能理解他们的困难,而不是因为不懂技术而被误解或责备。

2.3 担心将病毒带回家中,影响家人健康

父母最担心的,是把病毒带回家里,尤其是家中有老人或小孩的时候。他们知道,一旦感染,后果可能非常严重。因此,他们会本能地选择“不出门”来降低风险。这种想法虽然有些过度,但背后是出于对家人的深切关爱。他们不是想控制孩子,而是真心希望保护整个家庭的安全。

2.4 防护物资不足带来的不安感

口罩、消毒液等防护物资的短缺,曾经是许多家庭的共同经历。即使现在供应稳定了,父母依然会因为担心“下次可能不够用”而产生焦虑。他们觉得,如果出门没有足够的防护,就等于增加了风险。这种不安感让他们更愿意让孩子待在家中,以减少不必要的麻烦。

2.5 长期居家对心理健康的负面影响

长时间的居家生活让很多父母也感到压抑和疲惫。他们可能没有太多社交活动,也没有明确的目标和计划,导致情绪低落。在这种状态下,他们更容易变得敏感和多疑,甚至会对孩子的正常外出产生过度反应。他们不是不想让孩子出去,而是自己也处在一种心理紧绷的状态中,需要更多理解和安抚。

3. 疫情下父母不让出门的现实困境

3.1 年轻人社交与活动空间被压缩

疫情让很多年轻人的生活节奏被打乱,原本正常的社交和娱乐活动几乎全部暂停。公园、咖啡馆、电影院等场所成为“禁区”,甚至连朋友聚会都变得小心翼翼。这种限制不仅影响了生活乐趣,也让年轻人感到孤独和压抑。他们渴望自由,却不得不面对父母的担忧,这让他们的心理压力不断累积。

3.2 心理健康问题逐渐显现

长期缺乏户外活动和社交接触,让不少年轻人出现焦虑、抑郁等心理问题。他们可能觉得情绪低落,注意力难以集中,甚至对日常生活的兴趣也逐渐减少。而父母由于自身压力大,往往无法及时察觉这些问题,反而更加坚持“不出门”的原则。这种双向的误解,让矛盾进一步加深。

3.3 家庭沟通方式的挑战与矛盾

在疫情持续的时间里,家庭成员之间的沟通方式也发生了变化。面对面交流减少,取而代之的是手机消息和视频通话。这种沟通方式虽然便捷,但容易造成信息传递不准确或情绪表达不清。父母可能因为担心而反复叮嘱,孩子则可能因为被限制而感到不满。双方都在努力理解对方,但彼此的立场却始终难以完全一致。

4. 如何有效说服父母不再以疫情为由限制外出

4.1 强调户外活动对身心健康的重要性

父母最关心的是孩子的健康,而户外活动正是保持身体和心理健康的良好方式。阳光、新鲜空气和适度运动能有效提升免疫力,缓解压力,改善情绪。可以向父母解释,适当的户外活动不仅不会增加感染风险,反而有助于增强抵抗力,让他们的担忧得到科学回应。

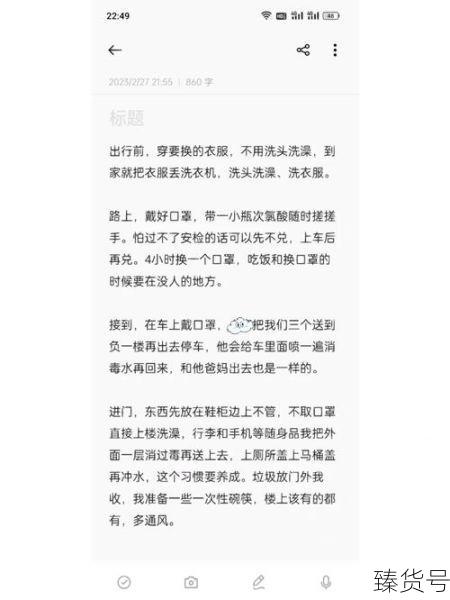

4.2 提出具体的防护措施,增强父母信任

父母担心的根源在于对疫情的不了解和不信任。可以主动提出一系列防护方案,比如佩戴口罩、勤洗手、避免人群聚集等,并展示自己已经掌握这些防护知识。还可以准备备用口罩、消毒湿巾等物品,让父母看到你的认真态度,从而减少他们的顾虑。

4.3 选择合适的时间和地点进行户外活动

不是所有地方都适合外出,但可以选择人少、通风良好的场所,比如公园、小区绿地或人少的街道。同时避开高峰时段,比如早上或傍晚人流较少的时候。这样既能满足出门的需求,又能让父母觉得你有计划、有分寸,减少他们对安全的担忧。

4.4 展示疫情长期居家的心理影响

很多父母并不清楚长期居家对年轻人的心理影响有多严重。可以分享一些真实案例或者相关研究数据,说明长时间缺乏社交和户外活动可能导致焦虑、抑郁等问题。让父母明白,适当外出不仅是身体上的需求,更是心理上的必要。

4.5 承诺遵守防疫规定,让父母安心

最后,要明确表达自己的承诺。告诉父母你会严格遵守当地的防疫政策,比如佩戴口罩、不聚集、不去高风险区域等。这种责任感会让父母感到放心,也能让他们意识到你在认真考虑他们的感受,而不是一味地追求自由。

5. 沟通是解决矛盾的关键

5.1 理解父母的担忧,建立共情

父母不让出门,很多时候并不是出于控制,而是出于关心。他们经历过疫情的不确定性,看到新闻里的数据和报道,内心自然会产生焦虑。试着站在他们的角度去思考,了解他们的恐惧从何而来。这种理解不是妥协,而是为后续沟通打下基础。

5.2 用事实和数据说服父母

情绪化的表达往往难以打动父母,但事实和数据却能带来更有力的影响。可以引用权威机构发布的疫情数据、健康专家的建议,或者身边朋友的真实经历,让父母看到外出并非毫无风险,而是可以通过合理方式降低风险。这样的方式比单纯说“我想出去”更有说服力。

5.3 寻找折中方案,达成共识

沟通不是单方面说服,而是双方找到一个都能接受的平衡点。比如,可以提议每天只出去一次,时间控制在半小时以内;或者选择人少的地方活动。这样既满足了你的需求,也让父母觉得你有计划、有分寸,减少他们的不安。

5.4 借助第三方力量协助沟通

有时候,父母对孩子的想法不太容易接受,但如果是由长辈、亲戚或者医生来传达同样的信息,效果可能会更好。可以请一位他们信任的人帮忙劝说,或者邀请他们一起看一些权威的科普视频,帮助他们更理性地看待疫情和出行问题。

6. 疫情下的家庭关系调整与适应

6.1 家庭成员之间的相互理解与支持

疫情让每个人的生活节奏都发生了变化,也让人与人之间的关系变得更加敏感。父母担心孩子出门安全,孩子则希望拥有更多自由空间。这种矛盾不是对立,而是需要彼此理解的过程。试着多倾听父母的想法,同时表达自己的感受,让双方都能感受到被尊重和关心。

6.2 调整生活方式,适应新常态

疫情带来的不仅是出行限制,更是生活方式的改变。很多人开始在家办公、学习,甚至减少了社交活动。这既是挑战,也是重新审视生活的机会。可以尝试制定新的作息安排,培养新的兴趣爱好,或者一起参与家庭活动,让日常生活更加充实和有规律。

6.3 增强家庭凝聚力,减少矛盾

家庭关系在压力下更容易产生摩擦,但也更需要团结。通过共同面对困难,家庭成员之间的联系反而可能变得更紧密。可以一起做饭、看电影、讨论未来计划,这些简单的互动能有效缓解紧张情绪,增强彼此的信任感。

7. 社会支持与政策引导的作用

7.1 政府与社区在疫情防控中的角色

政府和社区在疫情期间承担着重要的管理职责,确保防疫措施落实到位。他们的工作直接影响到居民的生活方式,包括出行限制、健康码使用等。对于父母来说,这些政策是他们了解疫情风险的重要来源。因此,政府和社区的透明沟通、科学决策,能够帮助减少家长的焦虑感,让他们更愿意接受合理的外出安排。

7.2 公众教育与心理健康服务的提供

疫情不仅影响身体健康,也对心理健康造成深远影响。很多父母因为长期居家而感到孤独、焦虑甚至抑郁。这时候,公众教育和心理健康服务就显得尤为重要。通过宣传科学防疫知识,帮助父母正确认识疫情风险,同时提供心理疏导渠道,让他们的担忧得到释放,也能减轻对子女外出的过度限制。

7.3 社区活动与公共空间的开放与管理

随着疫情形势的变化,越来越多的社区开始探索如何在保障安全的前提下开放公共空间。比如公园、广场等场所,在做好消毒和限流管理后,成为人们放松身心的好去处。这种开放不仅满足了居民的日常需求,也让父母看到外界的安全性,从而更愿意支持子女适当外出。社区还可以组织一些健康、安全的集体活动,增强家庭之间的互动和信任。

8. 未来展望:如何平衡安全与自由

8.1 疫情常态化下的生活新方式

疫情虽然仍在持续,但人们的生活节奏正在逐步回归正常。未来的社会将更加注重防疫与日常生活的结合,形成一种新的生活方式。这种生活方式强调科学防控,同时尊重个人的自由选择。父母和子女之间的关系也会因此变得更加灵活,不再单纯依赖“不出门”来保障安全,而是通过更合理的安排实现两者的平衡。

8.2 科技助力防疫与出行便利

科技的发展正在为防疫提供新的解决方案。从智能健康码到无接触支付,从大数据监测到精准防控系统,这些技术手段让出行变得更安全、更便捷。父母对新技术的不熟悉感会逐渐减少,他们也能看到科技在保护家庭健康方面的作用。当科技成为信任的桥梁时,外出限制的合理性自然会有所改变。

8.3 家庭与社会共同构建安全环境

安全不是一个人的责任,而是整个社会共同努力的结果。家庭内部需要建立良好的沟通机制,让父母了解外部环境的变化,同时也要让子女理解父母的担忧。社会层面,政府、社区和企业可以提供更多支持,比如优化公共空间管理、加强信息透明度等。只有家庭和社会形成合力,才能真正实现安全与自由的共存。

8.4 个人与家庭在新时代的适应与成长

疫情带来的不仅是挑战,也是成长的机会。对于年轻人来说,学会理解和包容父母的担忧,是一种成熟的表现。对于父母而言,接受新的生活方式和科技手段,也是一种自我调整的过程。在这个过程中,家庭成员之间的关系会更加紧密,彼此的理解也会更加深入。未来的家庭,将在不断适应中找到属于自己的平衡点。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!