我国约有2000万罕见病患者(中国罕见病有哪些)

1. 中国罕见病现状概述

1.1 罕见病的定义与分类

我国对罕见病的界定有着明确标准。根据《中国罕见病定义研究报告2021》,罕见病指的是新生儿发病率小于1/万、患病率小于1/万、患病人数少于14万的疾病。这类疾病种类繁多,涵盖遗传性、代谢性、免疫性等多种类型。目前,全球已知的罕见病超过7000种,而我国已确认的罕见病数量也在不断增长。这一分类方式为后续研究和政策制定提供了科学依据。

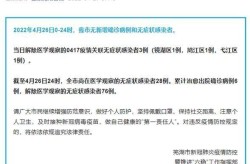

1.2 我国罕见病患者数量及分布情况

我国罕见病患者总数已经超过2000万,每年新增病例也超过20万。这些患者分布在各个年龄段,其中儿童群体尤为突出。数据显示,约70%的遗传性罕见病在儿童时期发病,而30%的患儿无法活过5岁。从地域上看,患者分布较为广泛,但医疗资源相对集中,导致部分偏远地区患者难以获得及时诊断和治疗。

1.3 罕见病对社会和医疗体系的影响

罕见病不仅给患者家庭带来沉重负担,也对整个医疗体系构成挑战。由于诊断困难、治疗手段有限,许多患者长期处于“无药可治”的状态。同时,罕见病的高发也推动了医学研究的发展,促使更多资源向该领域倾斜。社会各界对罕见病的关注度正在逐步提升,但整体支持仍需加强,以构建更完善的应对机制。

2. 中国罕见病的种类与特点

2.1 中国罕见病的官方定义与目录

我国对罕见病的管理有着明确的官方定义和目录。根据《中国罕见病定义研究报告2021》,罕见病被界定为新生儿发病率小于1/万、患病率小于1/万、患者人数少于14万的疾病。目前,国家已发布《第一批罕见病目录》,其中包含207种罕见病,涵盖遗传代谢病、免疫缺陷病、神经肌肉病等多个类别。这份目录不仅为医疗诊断提供了依据,也为政策制定和资源分配提供了方向。

2.2 常见罕见病病种介绍(如白化病、血友病等)

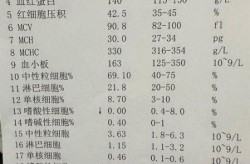

在众多罕见病中,一些疾病较为常见,也更容易被公众所了解。例如,白化病是一种因黑色素生成障碍导致皮肤、毛发和眼睛色素缺失的遗传病;血友病则是由于凝血因子缺乏引发的出血性疾病;苯丙酮尿症是因代谢异常导致智力发育迟缓的遗传病。此外,还有戈谢氏病、法布雷病、庞贝病等,这些疾病虽然不为人熟知,但对患者的生活质量影响极大。

2.3 罕见病的遗传特征与发病机制

大多数罕见病具有明显的遗传特征,约80%的病例由基因突变引起。这些疾病往往在出生时或儿童时期就显现症状,且病情复杂多变。部分罕见病属于常染色体隐性遗传,只有在父母双方都携带致病基因时才会发病。还有一些是X染色体连锁遗传,主要影响男性。由于发病机制复杂,许多罕见病的诊断需要依赖基因检测和专业医学团队的支持。

3. 罕见病的诊断难题与挑战

3.1 罕见病诊断率低的原因分析

我国罕见病患者数量庞大,但实际确诊的比例却非常有限。很多患者在发病初期难以被识别,导致延误治疗。原因之一是医生对罕见病的认知不足,尤其是在基层医疗机构中,缺乏相关的培训和经验。许多医生面对症状不典型的病例时,往往无法第一时间想到罕见病的可能性,从而错失最佳诊疗时机。

3.2 医疗资源分布不均与专业人才短缺

我国医疗资源分布极不平衡,大城市三甲医院拥有先进的设备和专家团队,而偏远地区则缺乏基本的诊断条件。罕见病需要多学科协作,但很多地方没有专门的罕见病诊疗中心。此外,具备罕见病诊断能力的专业人才严重不足,尤其是遗传学、基因检测等领域的专家,难以满足日益增长的需求。

3.3 诊断技术与设备的不足

精准诊断是罕见病治疗的关键,但目前我国在基因测序、分子诊断等方面的技术水平仍处于发展阶段。高昂的检测费用让许多家庭望而却步,而部分医院尚未配备必要的诊断设备。再加上数据共享机制不完善,不同医疗机构之间信息壁垒明显,进一步增加了诊断难度。这些因素共同构成了罕见病诊断过程中的重重障碍。

4. 罕见病治疗现状与困境

4.1 罕见病药物研发与供应情况

我国罕见病药物的研发起步较晚,市场上的治疗药物种类有限。很多罕见病没有特效药,患者只能依赖对症治疗或进口药物。而进口药物价格昂贵,且受制于国际供应链,常常出现断供风险。同时,国内药企在罕见病药物研发上投入不足,缺乏政策激励和市场回报机制,导致创新动力不足。许多患者不得不长期依赖国外药品,增加了治疗的不确定性。

4.2 高昂的治疗费用与医保覆盖问题

罕见病治疗费用普遍高昂,尤其是基因疗法、酶替代治疗等高端医疗手段,单次治疗可能需要数十万元甚至上百万元。对于普通家庭来说,这是一笔难以承受的负担。尽管近年来国家逐步将部分罕见病药物纳入医保,但覆盖范围仍然有限,很多患者仍需自费承担大部分费用。医保报销比例低、药品准入慢等问题,让很多患者望而却步,无法获得及时有效的治疗。

4.3 患者家庭负担与心理压力

罕见病不仅给患者带来身体上的痛苦,也给家庭带来沉重的经济和心理负担。很多家庭为了支付治疗费用,不得不变卖资产、四处筹款,生活陷入困境。长期照顾患病子女也让家长身心俱疲,缺乏休息和工作机会。此外,社会对罕见病的认知度不高,患者及其家庭常面临歧视和误解,心理压力进一步加剧。这种双重负担让很多家庭在绝望中挣扎,亟需更多的社会支持和关爱。

5. 国家政策与支持体系的发展

5.1 我国在罕见病领域的政策支持

近年来,国家对罕见病的关注度持续提升,出台了一系列政策措施,旨在构建更加完善的医疗保障体系。2018年,国家卫生健康委员会联合多部门发布《关于建立全国罕见病诊疗协作网的通知》,标志着我国罕见病管理进入制度化、规范化阶段。此后,国家不断加大财政投入,推动罕见病研究、诊断和治疗的全面发展,为患者带来新的希望。

5.2 罕见病诊疗协作网的建立与运行

全国罕见病诊疗协作网的成立是国家推动罕见病诊疗体系建设的重要举措。该网络覆盖全国多家三甲医院,形成了一套从基层筛查到专科诊治的分级诊疗机制。通过信息共享、专家会诊和技术支持,协作网有效提升了罕见病的诊断效率和治疗水平。越来越多的患者因此获得了更早、更精准的诊断,避免了误诊和延误治疗的风险。

5.3 罕见病药品纳入医保的进展

医保政策的不断完善,让罕见病患者看到了更多曙光。近年来,国家加快了罕见病药物的准入步伐,将部分高值药品逐步纳入医保目录。例如,血友病、庞贝病等疾病的特效药已进入医保,大幅减轻了患者的经济负担。此外,国家还鼓励企业研发创新药,并通过谈判机制降低药品价格,让更多患者能够负担得起治疗费用。这一系列举措,为罕见病患者带来了实实在在的福音。

6. 社会关注与公众认知提升

6.1 公众对罕见病的认知现状

很多人对罕见病了解有限,甚至存在误解。在日常生活中,罕见病往往被忽视,患者和家庭常常面临孤独与无助。调查显示,超过一半的受访者表示从未听说过罕见病,或者对其症状和影响知之甚少。这种认知缺失不仅影响了社会对患者的理解,也限制了医疗资源的有效配置。提高公众对罕见病的认知,是推动社会支持的第一步。

6.2 罕见病公益组织与社会力量参与

近年来,越来越多的社会力量开始关注罕见病群体,公益组织、爱心企业以及志愿者团队纷纷加入到帮助患者的行列中。这些组织通过举办义诊、筹集善款、开展科普活动等方式,为罕见病患者提供实际帮助。例如,“中国罕见病联盟”等机构不断推动政策倡导和患者服务,让更多人看到罕见病背后的真实故事。社会力量的参与,让患者不再孤单,也让关爱更有温度。

6.3 媒体宣传与科普教育的重要性

媒体在提升公众认知方面发挥着不可替代的作用。通过新闻报道、纪录片、短视频等形式,媒体能够将罕见病的故事传递给更多人,激发社会共鸣。同时,学校和医疗机构也在加强罕见病知识的普及,让更多人了解遗传病、儿童罕见病等常见类型。科普教育的深入,有助于打破偏见,营造更加包容的社会环境。只有当公众真正了解罕见病,才能给予患者更多的理解与支持。

7. 国际经验与国内实践对比

7.1 发达国家罕见病管理经验借鉴

一些发达国家在罕见病管理方面积累了丰富经验,值得我国学习和参考。例如,美国通过《孤儿药法案》鼓励企业研发罕见病药物,同时建立了全国性的罕见病数据库,帮助医生快速识别和治疗疾病。欧盟则设立了“欧洲罕见病组织”,推动跨国合作,共享诊疗资源。这些国家的政策支持、医疗体系整合以及患者权益保障机制,为我国提供了可借鉴的路径。

7.2 我国在罕见病研究与管理方面的探索

近年来,我国在罕见病领域不断推进制度建设和科学研究。国家卫健委牵头建立的罕见病诊疗协作网,覆盖全国多家三甲医院,提升了罕见病的诊断能力。同时,国家也在加快罕见病药品的审批流程,推动更多特效药进入市场。此外,部分高校和科研机构开始设立罕见病研究中心,加强基础研究和临床转化,为未来突破提供更多可能。

7.3 罕见病国际合作与交流现状

在全球化背景下,罕见病领域的国际合作日益紧密。我国积极参与国际罕见病组织的活动,与多个国家和地区开展联合研究和数据共享。例如,中国与欧美多国在基因检测、药物研发等方面展开合作,推动了罕见病诊疗技术的进步。这种开放的态度不仅有助于提升我国的医疗水平,也为患者带来了更多希望。未来,进一步深化国际合作,将是我国完善罕见病管理体系的重要方向。

8. 展望未来:构建更完善的罕见病防治体系

8.1 加强科研投入与基础研究

- 罕见病研究需要更多资金和资源支持,目前我国在这一领域的投入仍显不足。增加科研经费,鼓励高校、医院和企业联合攻关,是提升诊疗水平的关键。

- 基础研究是突破罕见病治疗瓶颈的基础。通过基因测序、分子机制分析等手段,科学家能够更深入地理解疾病的发生和发展,为精准治疗提供依据。

- 建立国家级罕见病研究平台,整合全国科研力量,推动数据共享和成果转化,让科研成果更快落地,惠及更多患者。

8.2 推动多学科协作与精准医疗

- 罕见病涉及多个医学领域,单一科室难以全面应对。建立多学科协作机制,让遗传学、儿科、神经科、血液科等专家共同参与诊断和治疗,提高准确率。

- 精准医疗是未来方向,利用基因检测、大数据分析等技术,为每位患者量身定制治疗方案,减少误诊和无效治疗带来的负担。

- 医疗机构应加强信息化建设,搭建罕见病信息平台,实现病例共享、远程会诊和智能辅助诊断,提升整体诊疗效率。

8.3 构建全民参与的罕见病关爱网络

- 罕见病不仅是医学问题,更是社会问题。政府、企业、公益组织和个人都应参与到关爱行动中,形成合力,为患者提供更多支持。

- 建立患者互助平台,让患者家庭之间可以交流经验、分享资源,减轻心理压力,增强战胜疾病的信心。

- 提高公众对罕见病的认知度,通过科普宣传、公益活动等方式,让更多人了解罕见病,消除误解,营造包容的社会氛围。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!