黑格比强热带风暴级加强为台风级(2008年台风黑格比)

1. 2008年台风“黑格比”生成与加强过程

1.1 台风“黑格比”的初始生成背景

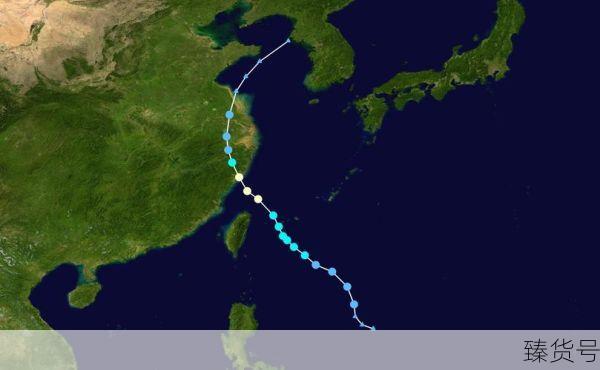

2008年第14号热带风暴“黑格比”最早出现在西北太平洋洋面上。具体时间是9月19日,地点位于菲律宾以东海域。这个区域常年是热带气旋活跃的地带,海水温度高、湿度大,为热带低压的发展提供了良好条件。当时,副热带高压稳定存在,引导系统较为清晰,使得这片海域成为风暴形成的理想环境。

1.2 黑格比从强热带风暴升级为台风的关键节点

在生成后的几天内,“黑格比”持续向西移动,并逐渐增强。到了9月22日下午,气象部门监测到其风力已达到强台风级别。这一变化标志着“黑格比”正式从强热带风暴升级为台风级。此时,风暴中心的风速已经接近或超过每秒48米,相当于15级风力,显示出其强大的破坏潜力。

1.3 影响其加强的气象因素分析

“黑格比”的快速增强并非偶然,而是多种气象因素共同作用的结果。首先,海水温度维持在较高水平,为风暴提供充足的能量。其次,大气环流结构有利于风暴的组织和加强,尤其是垂直风切变较弱,使得风暴能够保持对称结构。此外,副热带高压的存在也起到了关键作用,它为“黑格比”提供了稳定的引导气流,使其能够持续向西移动并不断吸收能量。

2. “黑格比”路径追踪与移动特征

2.1 台风“黑格比”的主要移动路径及时间节点

“黑格比”从生成之初就展现出快速移动的特征。9月19日形成后,它沿着西北方向缓慢推进,随后在9月22日达到台风级别。到了9月24日凌晨,风暴中心已经接近广东沿海,最终于当天早上6时45分在广东电白县陈村镇沿海登陆。整个过程仅用了约5天时间,移动速度较快,给预警和应对带来了挑战。

2.2 路径变化对登陆区域的影响

“黑格比”的路径并非一成不变,其移动方向在不同阶段有所调整。最初向西偏北方向行进,之后逐渐转向西南,最终稳定向西北方向靠近广东。这种路径变化使得多个地区面临威胁,尤其是粤西和珠三角西部,成为受灾最严重的区域。风暴在登陆前已经覆盖了广阔的海域,导致沿海城市提前进入警戒状态。

2.3 黑格比路径与其他台风的对比分析

与近年来其他台风相比,“黑格比”的路径更具不确定性。例如,2008年同期的其他台风多呈直线型移动,而“黑格比”则表现出较强的曲折性。这种不规则路径增加了预报难度,也反映出当时气象系统在追踪复杂气旋方面的局限性。此外,与其他登陆广东的台风相比,“黑格比”在移动速度和强度上的结合较为罕见,进一步凸显了其特殊性。

3. 登陆广东及灾害影响分析

3.1 台风“黑格比”登陆详情与强度数据

2008年9月24日6时45分,“黑格比”在广东电白县陈村镇沿海强势登陆,成为当年最引人关注的台风事件。登陆时中心附近最大风力达到15级,风速高达48米/秒,相当于强台风级别。这一强度使得风暴在短时间内对沿海地区造成巨大冲击,尤其是电白、阳江等区域,风力和降雨量均创下历史纪录。

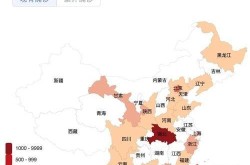

3.2 对广东地区造成的直接与间接损失

“黑格比”带来的灾害覆盖范围极广,粤西和珠三角西部7个市共有737万人受灾。这场风暴不仅导致22人死亡、4人失踪,还造成大量房屋倒塌,共计29211间房屋受损或被毁。农作物受灾面积超过40.975万公顷,直接经济损失高达113.8亿元。除了这些显而易见的破坏,风暴还引发交通中断、电力瘫痪等问题,给当地居民生活带来长期影响。

3.3 灾害应对与救援行动回顾

面对突如其来的自然灾害,广东省迅速启动应急响应机制,组织大量救援力量投入抗灾一线。政府协调各部门开展抢险救灾工作,包括转移群众、抢修基础设施、提供临时安置点等。同时,社会各界也积极参与援助,为受灾地区提供物资和资金支持。尽管救援工作面临诸多困难,但通过多方协作,最终有效控制了灾情蔓延,减少了次生灾害的发生。

4. 历史意义与国际影响

4.1 黑格比在广东台风历史中的地位

2008年的“黑格比”成为广东台风史上不可忽视的一次事件。它不仅是当年登陆广东的最强台风,更是自1996年“Sally”以来,最强的登陆台风。这场风暴的强度和破坏力让广东沿海地区深刻认识到台风灾害的严重性。它的出现,也促使相关部门重新审视防灾减灾体系,推动了更科学、更高效的台风预警机制建设。

4.2 在菲律宾及其他地区的灾害影响

“黑格比”的影响不仅局限于中国境内,其威力波及到菲律宾等周边国家。在菲律宾,台风带来的强降雨引发山体滑坡和泥石流,一处矿坑洞口发生坍方,导致13人被活埋受困。朗布隆的圣费尔南多地区,两座桥梁因暴雨引发的洪水被冲毁,交通陷入瘫痪。这些灾难提醒人们,台风的影响往往跨越国界,需要国际合作共同应对。

4.3 黑格比对台风研究和预警系统的启示

“黑格比”的出现为气象研究提供了宝贵的数据支持。它所展现出的快速增强、大范围风圈以及极端天气特征,让科学家更加关注台风的生成机制和路径变化规律。同时,这次台风也暴露出预警系统在某些环节上的不足,例如对突发性天气变化的反应速度和信息传递效率。此后,各地加强了对台风监测设备的投入,提升了预报精度,也为未来台风防御工作积累了重要经验。

本文系作者个人观点,不代表臻货网本站立场,如转载请注明出处!